These essays are meant to bring information about collectors, collections, and hidden hands to light.

Ces essais ont pour but de mettre en lumière des informations sur les collectionneurs, les collections et les acteurs cachés.

Photo Essay | Essai photographique

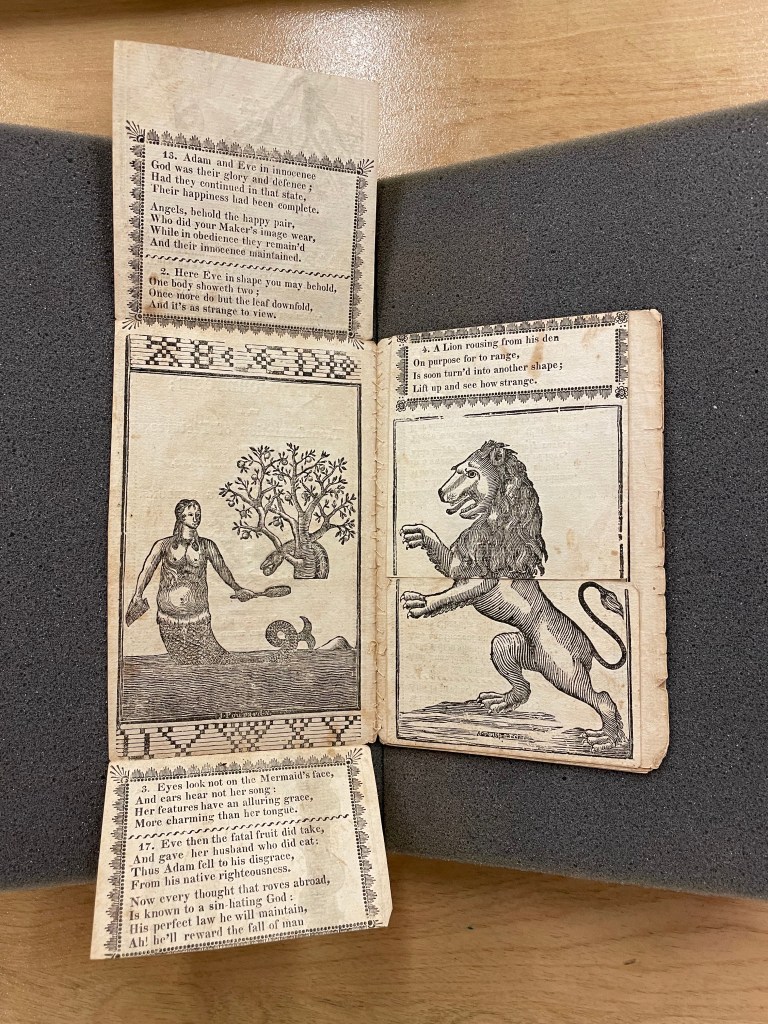

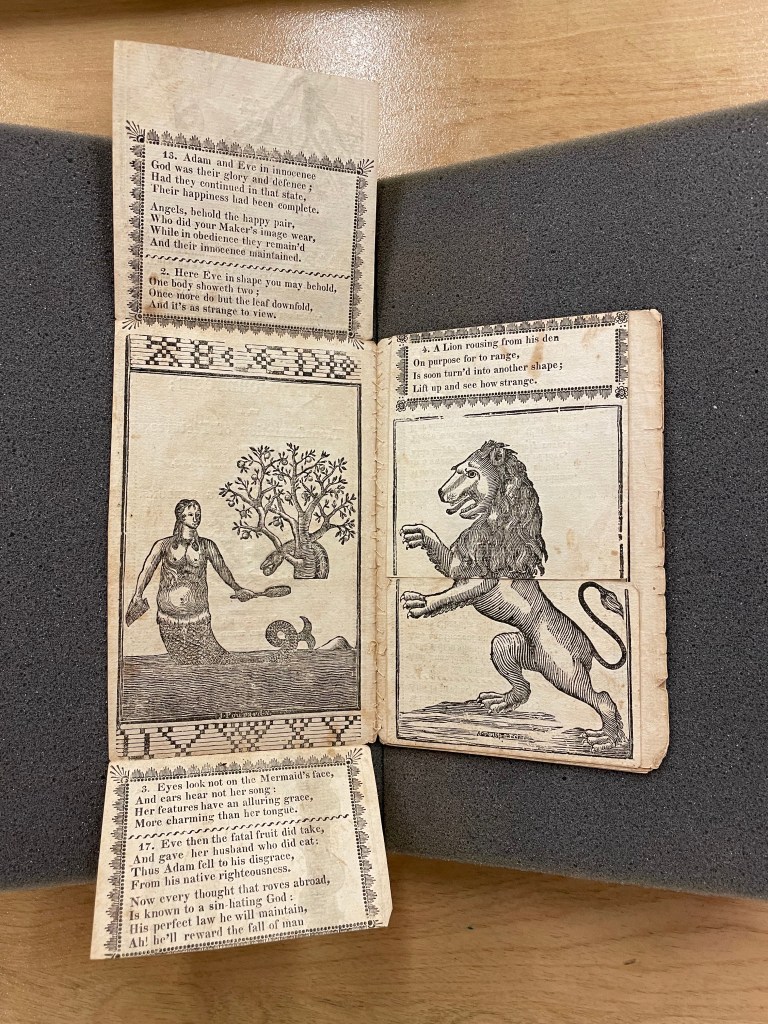

Documenting Clovis-Alexandre Desvarieux’s visit to the Blacker Wood Natural History Collection, McGill Library, October 2023

Documentation de la visite de Clovis-Alexandre Desvarieux à la collection d’histoire naturelle Blacker Wood, bibliothèque McGill, octobre 2023

Written by | écrit par Matthew Barreto

View Essay

Haitian artist Clovis-Alexandre Desvarieux visited McGill University Library in December 2023 as part of an ongoing collaborative effort between the Hidden Hands group and local artists. Clovis’ own work grapples with notions of the sacred, drawing heavily on Haitian mythological and environmental concepts to display and problematize ideas of progress and balance.

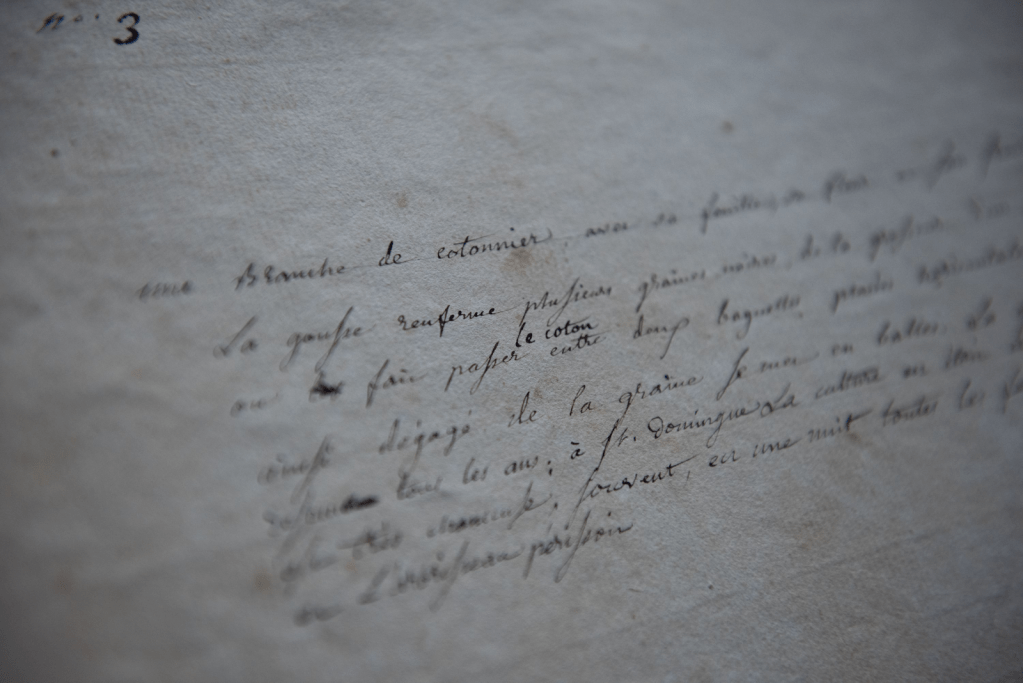

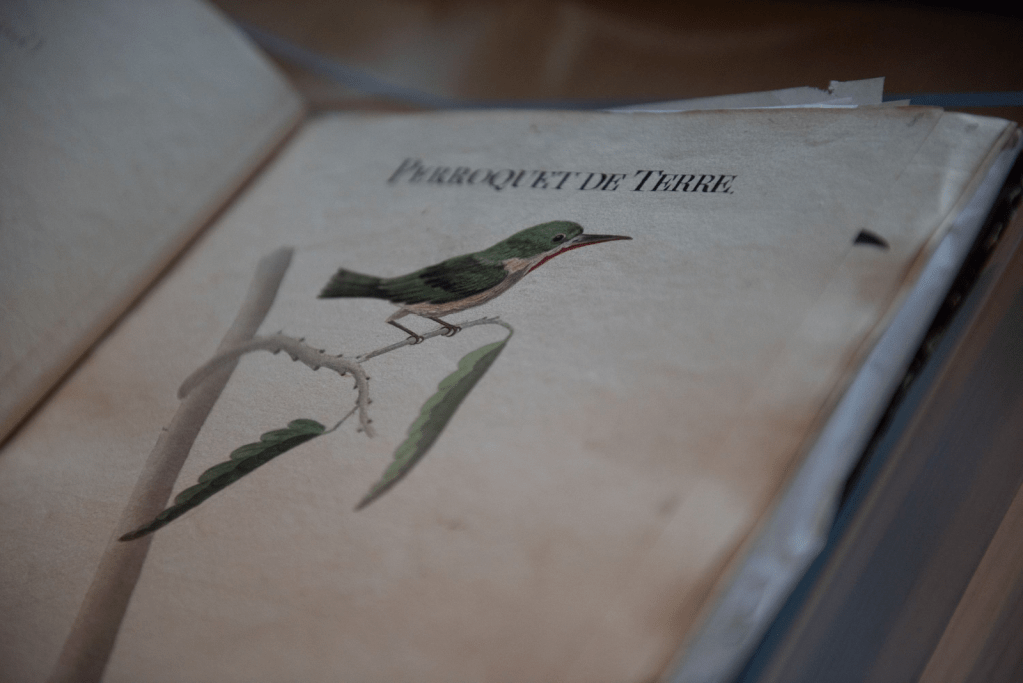

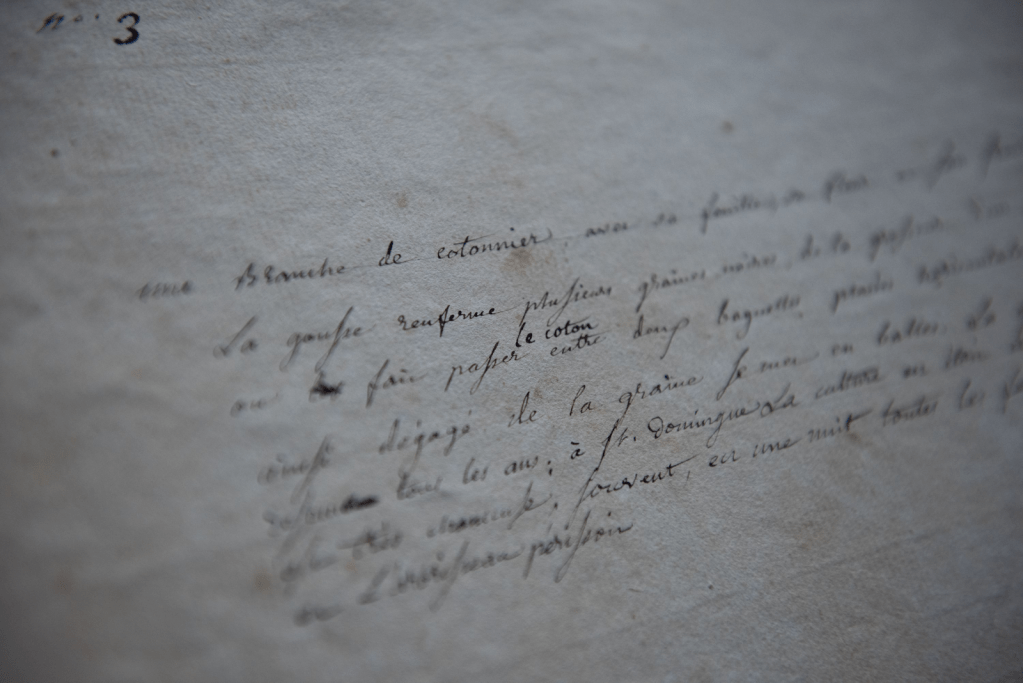

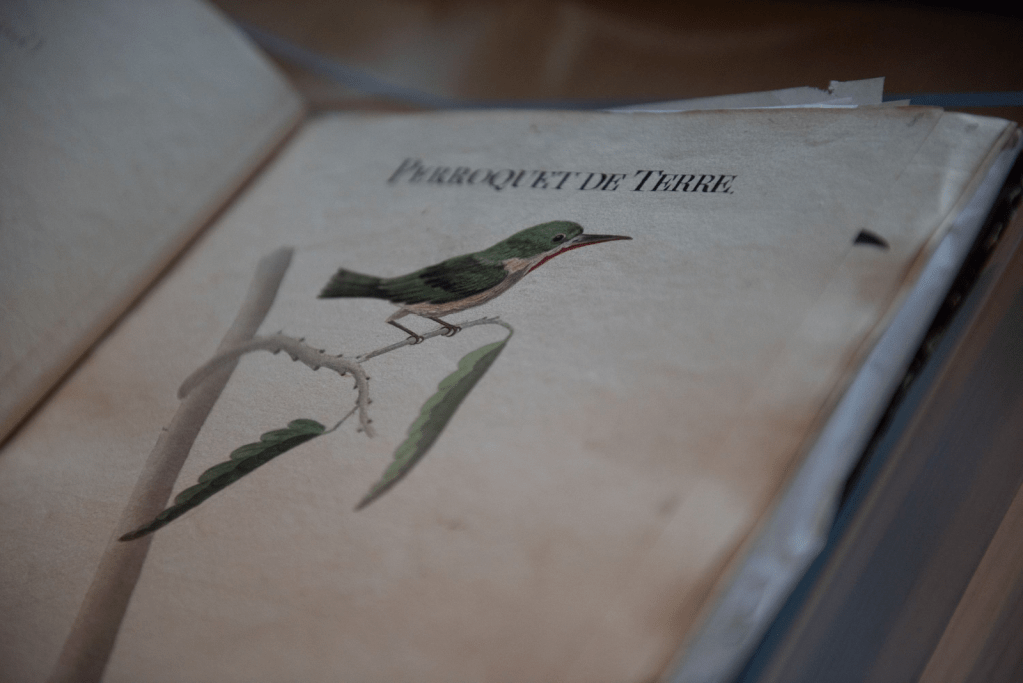

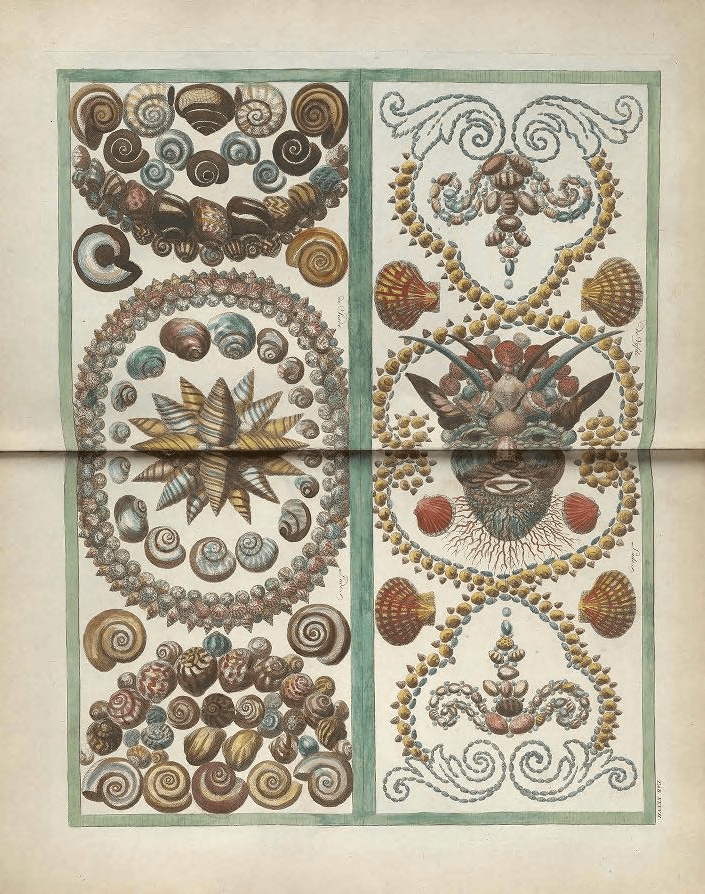

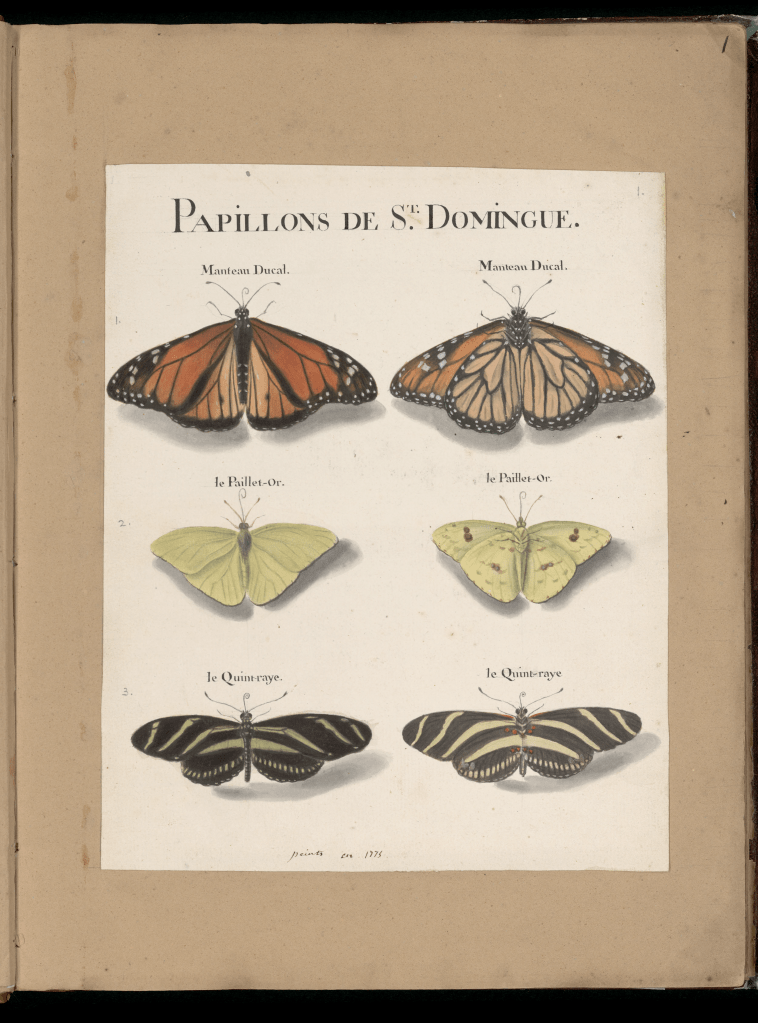

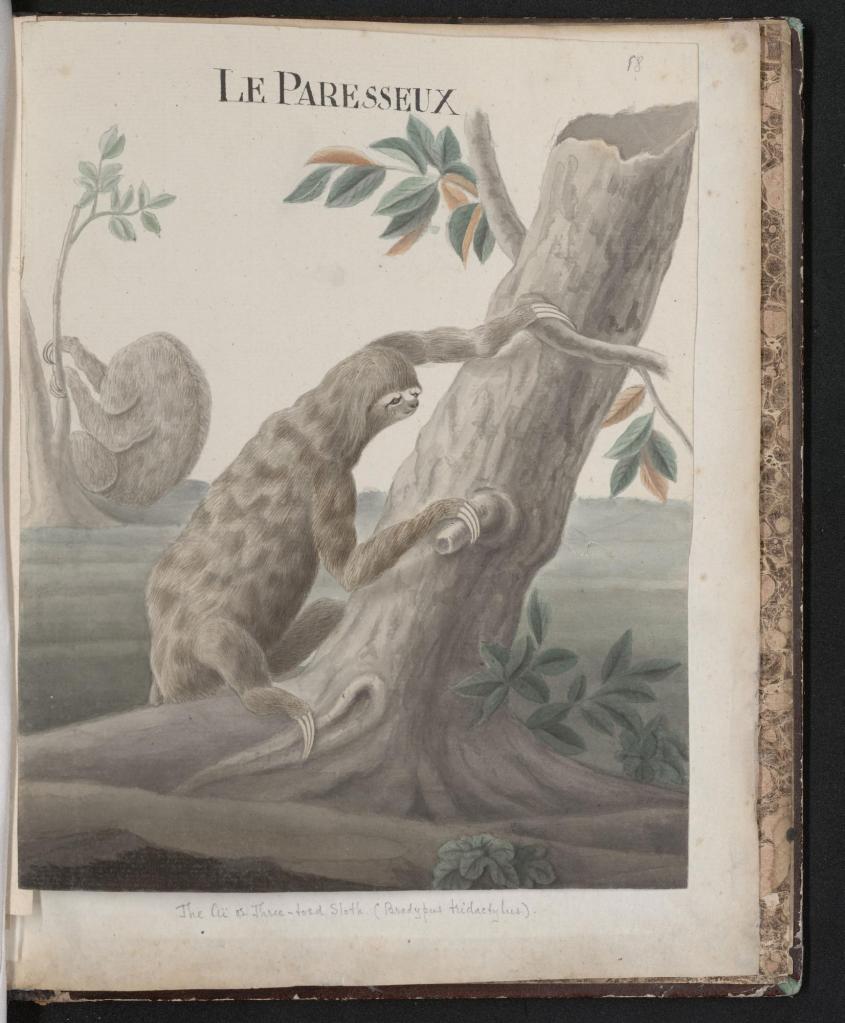

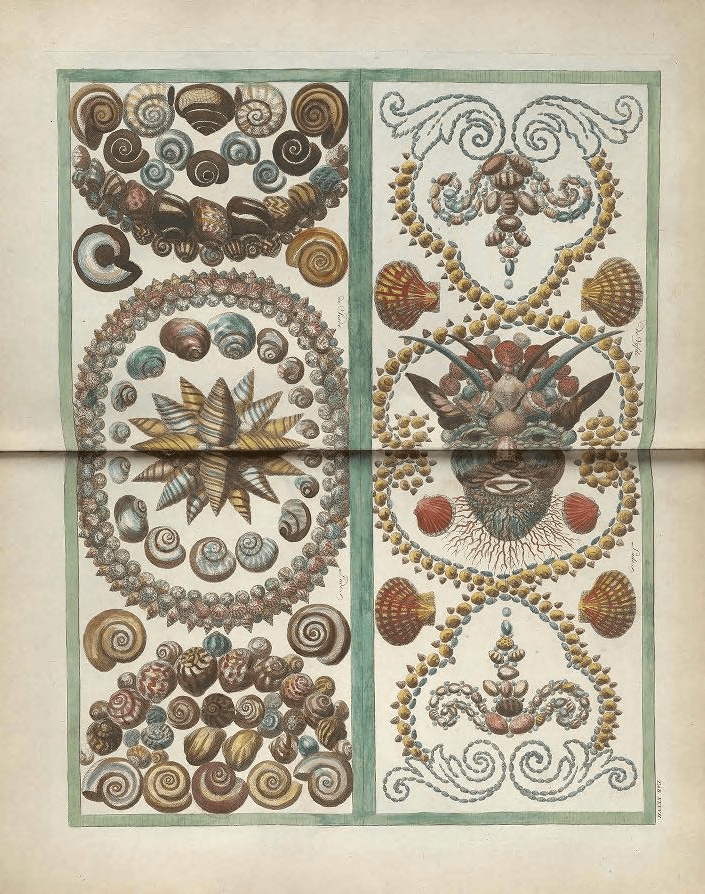

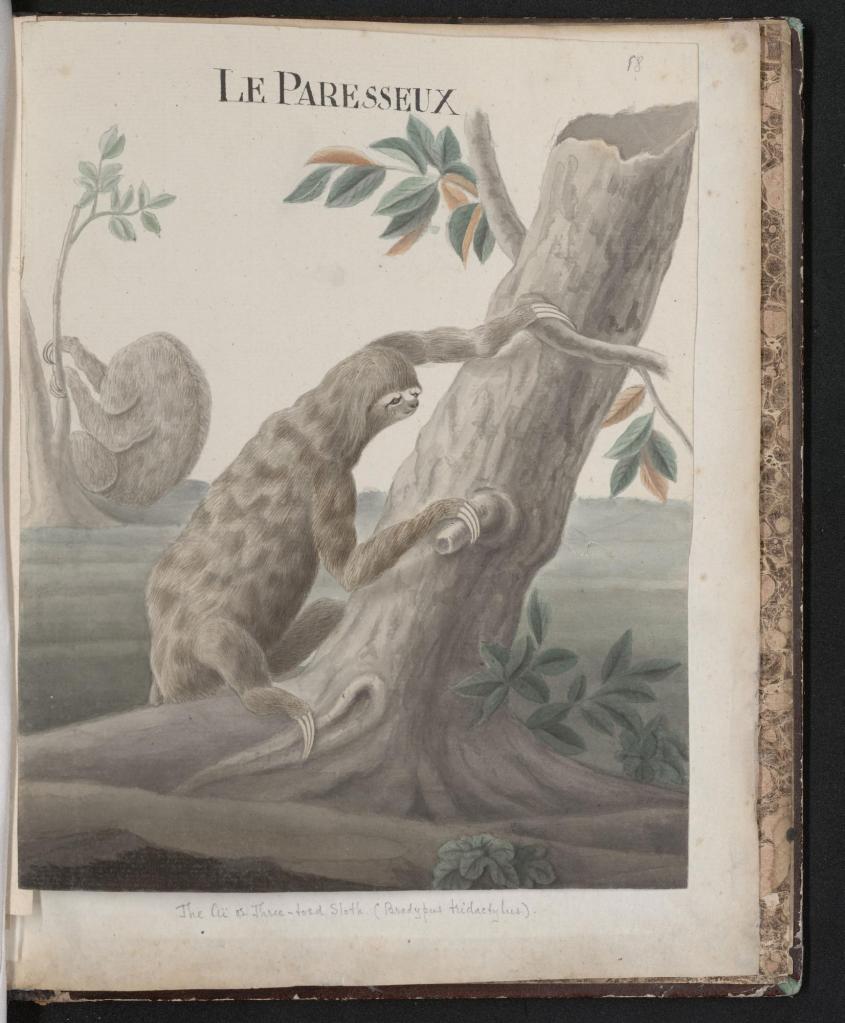

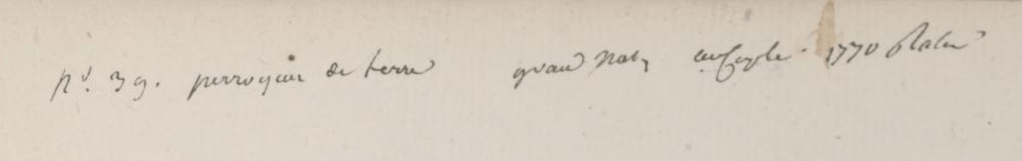

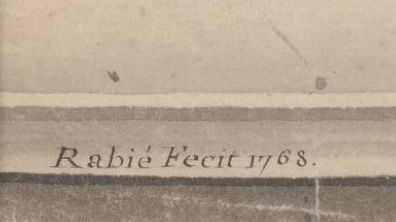

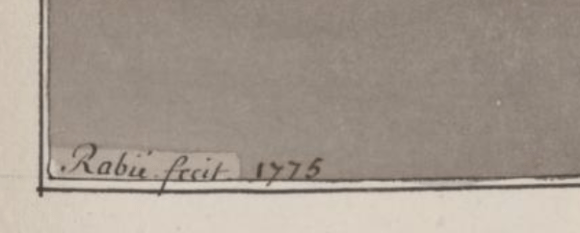

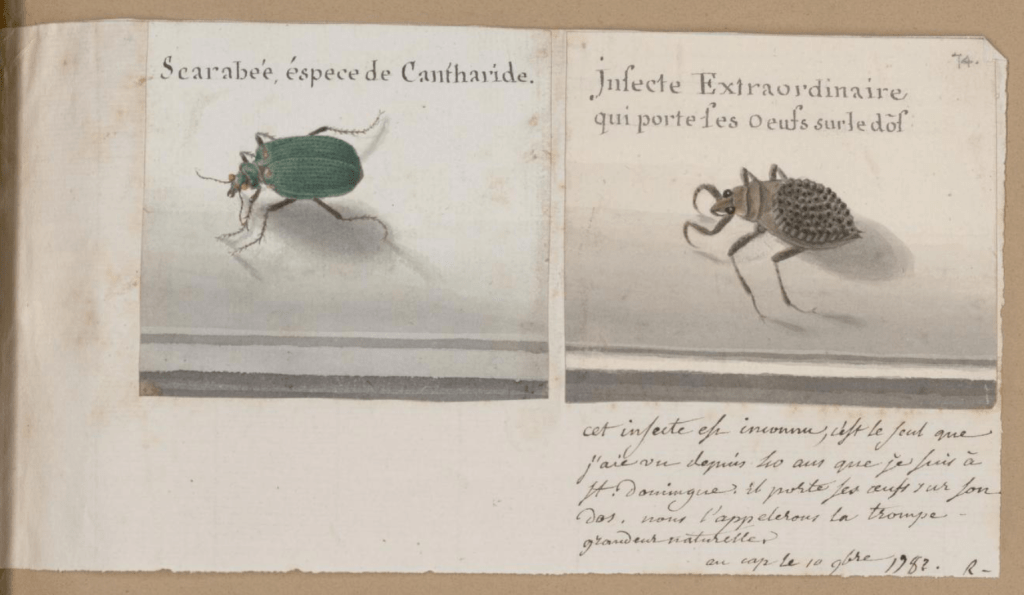

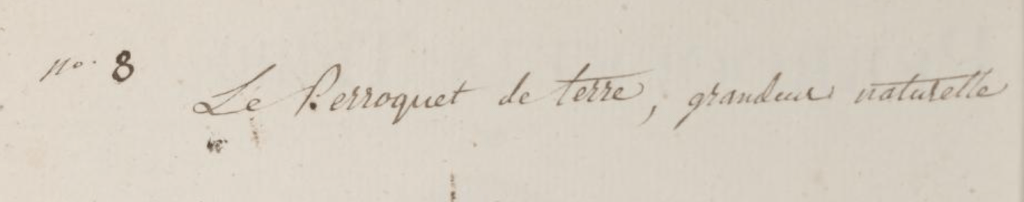

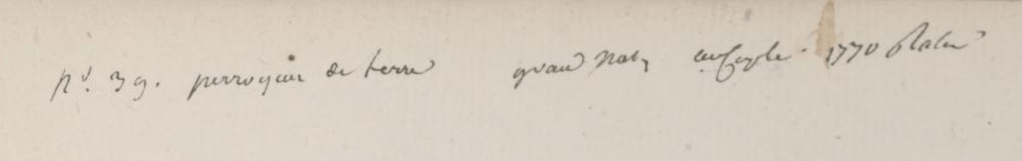

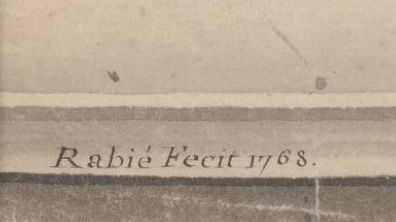

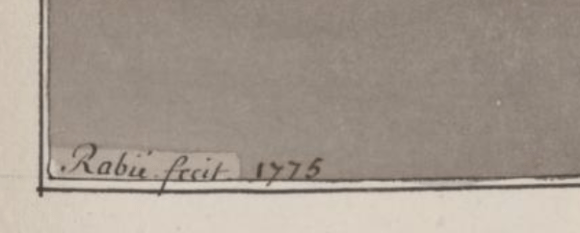

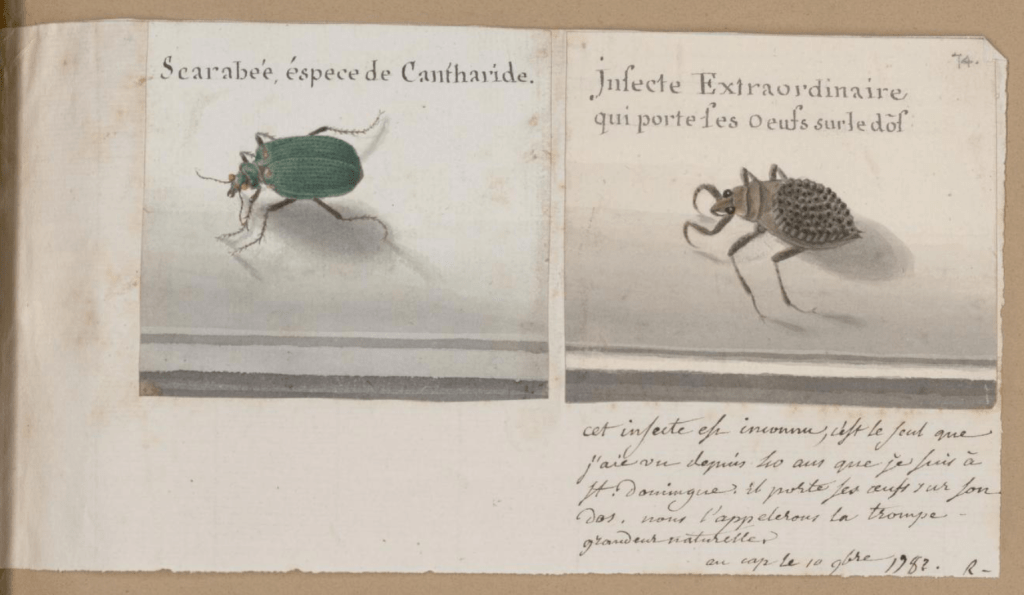

Clovis used his cultural expertise and lived experience as a Haitian residing and working in Canada to assist the Hidden Hands group in their study of René-Gabriel de Rabié’s natural history drawings from 18th-century Saint-Domingue. De Rabié’s albums—housed in the Blacker Wood Natural History collection at McGill—comprise vivid recreations of Haiti’s fish, birds, insects, invertebrates and plants. De Rabié’s training as an engineer certainly shines in his use of vivid watercolour and the structural care placed into his various recreations of Saint-Domingue’s wildlife.

Clovis noted a possible motivation for de Rabié’s work, commenting on how, to some degree, he may have acknowledged the environmentally destructive effects of his work on the Island. The various structures he built, along with the plantation lifestyle that dominated the island, necessarily compete with the nature he so meticulously recreated. In doing so, de Rabié may have attempted his own form of preservation in his cataloguing.

The prevalence of plantation culture also betrays the organisation of de Rabié’s collection as an economic botany, favouring sugar, coffee, indigo, and cotton as his first entries. However, with the level of detail he puts into his works, it is clear that—to some degree—he was also falling in love with Saint-Domingue’s lush and varied natural world.

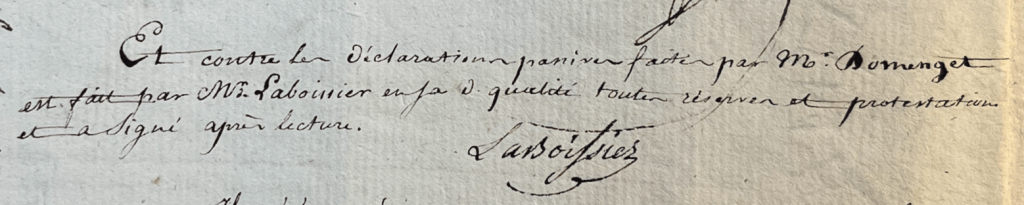

Other images in Fruits album are largely plants that were commonly eaten by either the enslaved, enslavers, or both groups. Long annotations accompany many of the entries in this section discussing the uses of such plants. These annotations were likely done by de Rabié’s daughter Jaquette Rabié de la Boissière, with the aid of her son, following her inheritance of the albums. Daughter and grandson discussed varied topics, from production techniques of cash-crops to which fruits colonial palates favoured, and to some enslaved peoples’ practices with plants.

Victoria Dickenson, the director of the research project at McGill, noted that de Rabié owned a place à vivre in Saint-Domingue, a kind of country home with its own kitchen gardens, tended to by enslaved garçon et femmes de jardin. It is likely that these enslaved workers aided de Rabié in his procurement of his plant specimens, if not collecting them outside his property, then tending to them on the grounds.

Clovis-Alexandre commented that in such an environment, it wouldn’t be uncommon for the bananas, mangos, and papayas that de Rabié painted to be nigh everywhere. Clovis-Alexandre even mentioned that papayas are so stubborn that their trees will grow out of the very concrete!

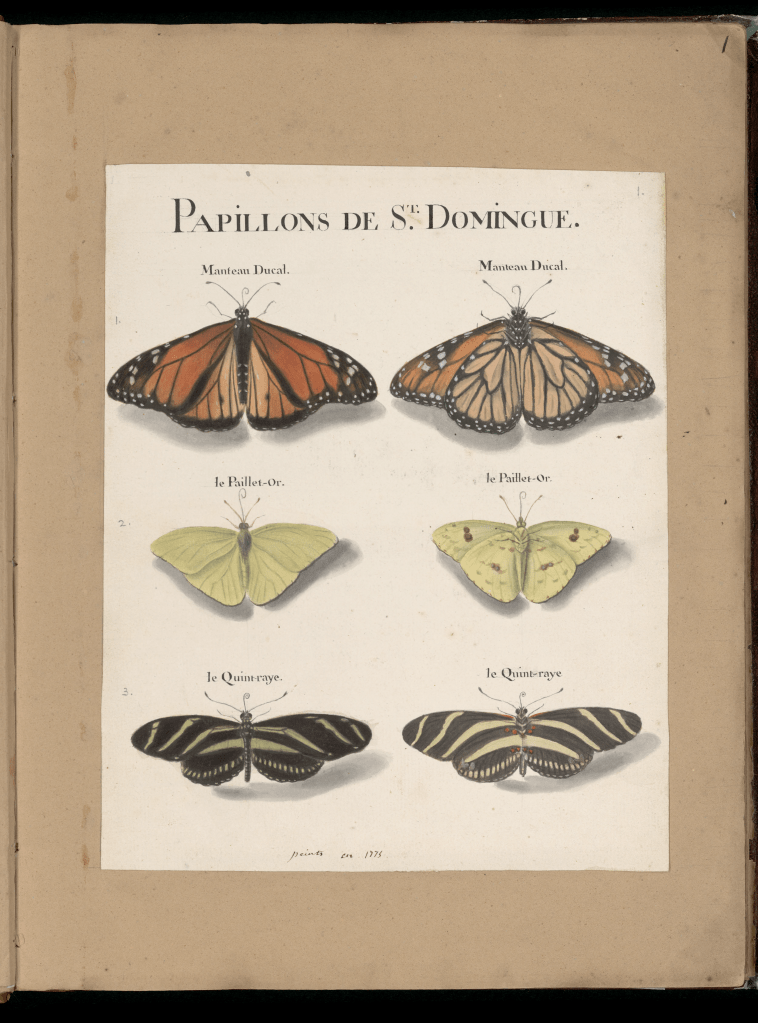

Akin to the bounty of fruit-bearing plants, Clovis-Alexandre also commented on the high prevalence of butterflies. De Rabié framed his own collection of butterflies under glass. Unfortunately, the existing collections at the Muséum d’histoire naturelle in Paris hold no specimens that might be attributed to de Rabié, but de Rabié’s careful reconstruction of these insects in watercolour remains in his albums. Clovis-Alexandre ruminated on the possible religious implications of butterflies, as—in various cultures within the Atlantic world and beyond—butterflies hold religious importance as vehicles of seasonal change, life, and even reincarnation.

Victoria noted the methodical documentation of insect life cycles, as de Rabié showed the varied stages of caterpillar, pupa, and finally brilliantly coloured butterfly. As with the fruit collection, it is likely that garçon et femmes de jardin assisted with the collection of these specimens. Further, Victoria added that de Rabié’s grandson, Armand-Gabriel Paparel de la Boissière, may have also had a hand in collecting specimens. As a ward of his grandfather from a young age, it is not difficult to imagine a young Armand-Gabriel by his grandfather’s side collecting both bugs and plants for de Rabié to later recreate in watercolour.

De Rabié’s collection also features many of Saint-Domingue’s birds. Particularly notable is the prevalence of doves in his collection. Clovis-Alexandre stated that his mother in Haiti has taken a habit of leaving grain out for the doves, which flock to his family balcony and grounds in waves to collect their food.

Of particular note in the bird section of the collection, to Clovis, were the Malfini and the Guinea Fowl. The Malfini is a species of hawk commonly thought of as Haiti’s Eagle; it is a massive bird feared by farmers for its particular appetite for chickens. Clovis-Alexandre noted that the gaze of the Malfini can be felt. You may not know where it is, but you can certainly feel its eyes. The Guinea Fowl, as Victoria noted, was likely brought over to the island for game hunting or food. The foreign bird became a symbol of the Duvalier regime in the second half of the 20th century, signifying resilience and an inability to be tamed. Clovis-Alexandre quipped that Duvalier himself was a “foreign bird,” originally coming from Martinique, and being one of the few families in Haiti that cannot trace their roots on the island to the 1791 Haitian Revolution.

Clovis-Alexandre posed a larger commentary on the way these plants, birds, and insects interact. He stated that these three operate in the same ecosystems and propagate each other. The birds feed on the plants and insects, the insects feed on the plants, and the plants in turn rely on their foragers to spread their seeds and continue their life cycles. The three intersect to provide de Rabié the subjects of his work, yet his work on the island places all three at risk.

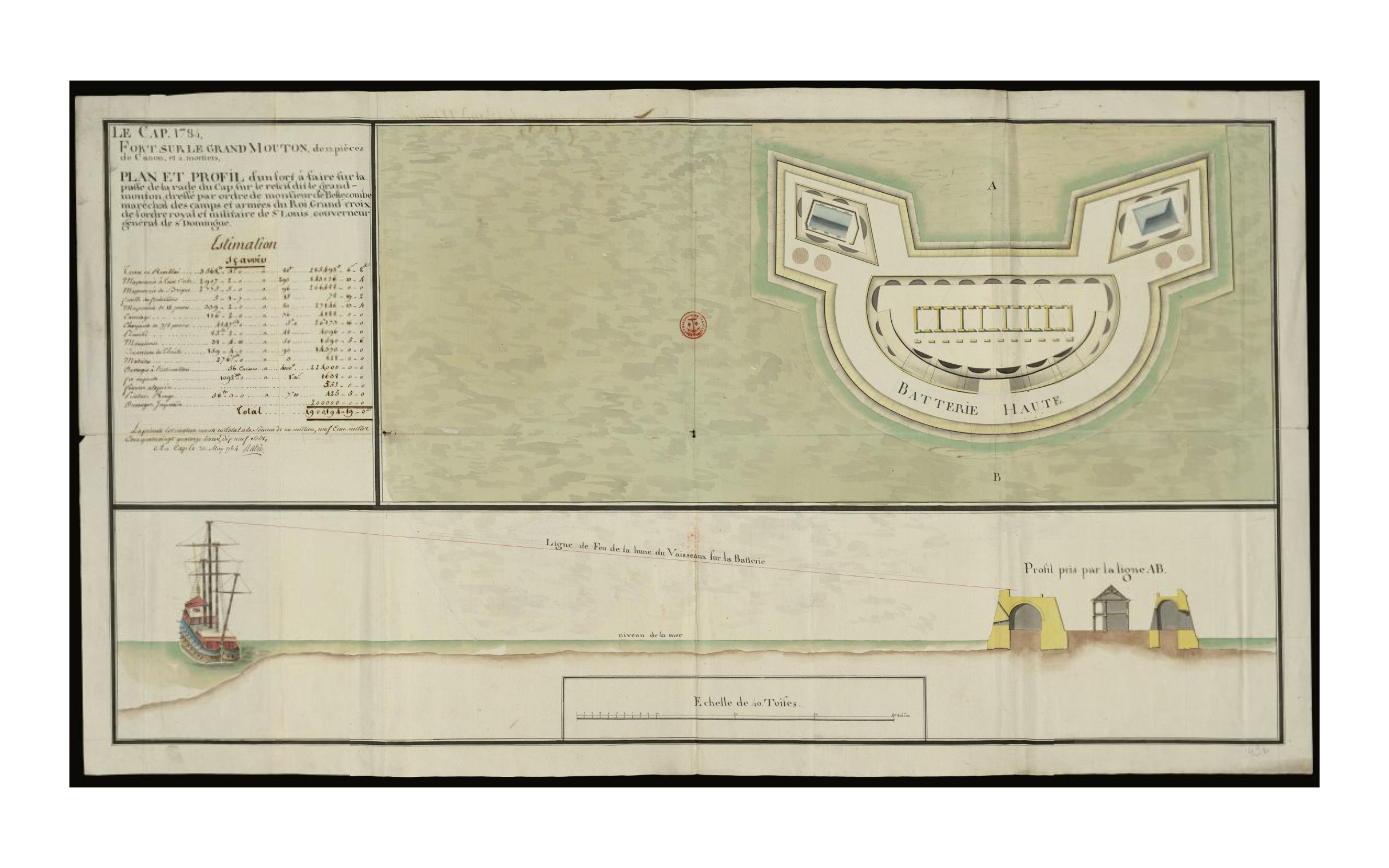

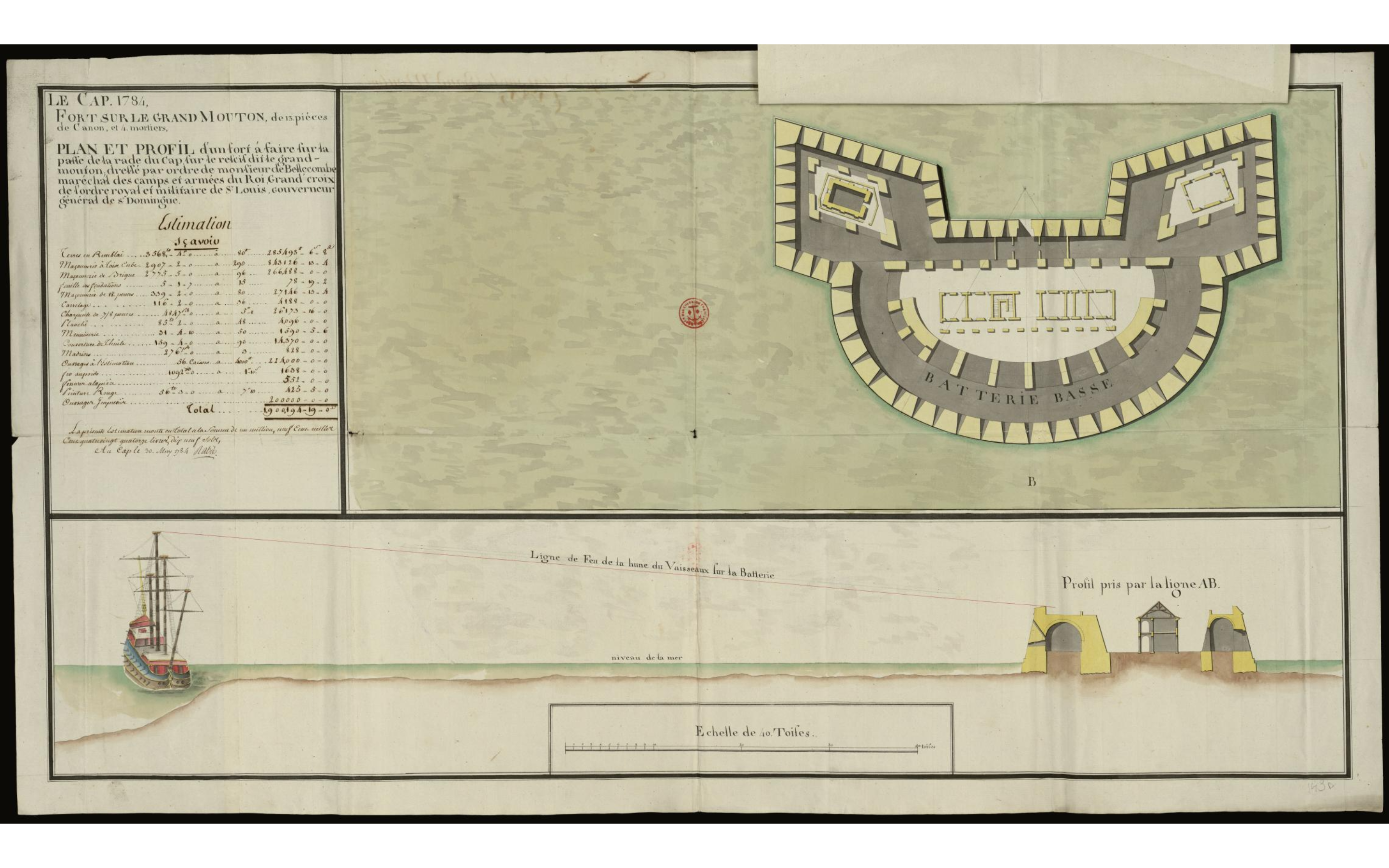

Much of de Rabié’s work itself took place away from his place à vivre, largely on the coasts of Saint-Domingue. Here de Rabié would aid in building batteries and forts to protect against British encroachment and observe coastal wildlife and plants. A voyage back to France in the mid-1770s also provided apt time to document some of the numerous fish that call the Caribbean and South Atlantic home. De Rabié may have also bought fish from local fishers and canotiers. These enslaved boatmen were frequently advertised for their services in the island’s newspaper Affiches Américaines, and probably captured many of the fish which de Rabié painted in his collection. Clovis-Alexandre noted the practice of fishing in Haiti, where Haitian fishermen masterfully grab fish with their bare hands. De Rabié displayed his own masterful work, capturing the vibrant shades of Saint-Domingue’s fish, which—outside of the water—quickly lose their colour.

Among those fish captured in de Rabié’s collection are the Stingray and Pufferfish, a duo which Clovis-Alexandre suggested may be a good feature for a comic book, one where the pair fight crime, while also teaching of Haiti’s natural environment and the importance of conservation. De Rabié also illustrated a Conch, a sea snail prized for its beautiful shell and for its meat in a type of ceviche-like dish. Clovis-Alexandre told us of the importance of the conch shell within Haitian culture as a symbol of gathering. The shells are blown into, sounding like a horn, and are used to initiate meetings and gatherings. The Conch is also a central symbol of Haitian resistance, with a conch shell being featured in a statue, being blown by the maroon Mackandal—one of the island’s first revolutionary leaders against enslavement in the 1750s.

Towards the end of Clovis-Alexandre’s visit, the conversation surrounding de Rabié’s collection circled back to the centrality of sugar on Saint-Domingue, and to the wider world at the time. Clovis-Alexandre noted that one-third of Europe’s sugar at the time came from Saint-Domingue, with everything from French confectionary goods to people in Saint Petersburg using the product in their coffee. Along with the economic prosperity and luxury goods Saint-Domingue bestowed on Europe, these same processes marked unparalleled damage on the environment and enslaved bodies. The ongoing effects from colonial clear-cutting and soil degradation continue to impact the island’s ecology, and many of the species de Rabié illustrated face mass habitat loss outside of reserves.

Compounding this issue is the island’s increased urbanisation, which naturally challenges both rural lifestyles and Haiti’s plants, animals, and insects. Further, Clovis-Alexandre noted that while the collection makes clear its focus on cash crops and edible plants, those used in medicine and ritual are minor features. Loss of traditional environmental knowledge proves to be an ongoing issue in Haiti. The Hidden Hands group, as well as Le Jardin botanique des Cayes in Haiti, are working together to further understand de Rabié’s collection and translate these findings for a broader audience. While there is still much work to be done, Clovis-Alexandre’s visit offered invaluable first-hand insight on Haiti’s ecology, and is a step forward in engaging with the de Rabié collection in a meaningful way.

This photo essay has discussed the various types of plants and animals contained within the de Rabié collection at McGill University, as well as touched on the relation between Haiti’s past and present. If you have any questions, please feel free to contact us.

Voir l’essai

En octobre 2023, l’artiste haïtien Clovis-Alexandre Desvarieux s’est rendu à la Bibliothèque de l’Université McGill dans le cadre d’une collaboration entre le groupe Hidden Hands et des artistes locaux. Son œuvre aborde les notions du sacré et s’inspire largement des concepts mythologiques et environnementaux haïtiens pour présenter et remettre en question les idées de progrès et d’équilibre.

Clovis a mis à profit son expertise culturelle et son expérience à titre d’Haïtien vivant et travaillant au Canada pour contribuer à l’étude par le groupe Hidden Hands des dessins d’histoire naturelle de René Gabriel de Rabié, réalisés à Saint-Domingue au xviiie siècle. Les albums de René de Rabié, conservés dans la Collection d’histoire naturelle Blacker‑Wood de la Bibliothèque de l’Université McGill, présentent des reproductions éclatantes de poissons, d’oiseaux, d’insectes, d’invertébrés et de plantes d’Haïti. La formation d’ingénieur de René de Rabié transparaît manifestement dans son utilisation d’aquarelle aux couleurs vives, et dans le soin apporté à la structure de ses différentes reproductions de la faune et de la flore de Saint-Domingue.

Clovis-Alexandre Desvarieux a noté une motivation possible pour le travail de René de Rabié, indiquant que ce dernier a pu, dans une certaine mesure, reconnaître les effets destructeurs de son travail sur l’environnement de l’île. Les différentes structures qu’il a construites, ainsi que le mode de vie dominant sur l’île, qui tournait autour des plantations, sont nécessairement en concurrence avec la nature qu’il a si méticuleusement représentée. René de Rabié a peut-être tenté sa propre forme de conservation en répertoriant la faune et la flore.

La prévalence des cultures de plantation dans cette collection trahit également l’accent mis par le naturaliste sur la botanique économique, le sucre, le café, l’indigo et le coton étant représentés en premier. Le niveau de détail dans ces œuvres, toutefois, montre également un certain amour pour la nature luxuriante et variée de Saint-Domingue.

Les autres images de l’album Fruits représentent principalement des plantes couramment consommées par les esclaves ou les esclavagistes. De longues notes décrivant les utilisations de ces plantes accompagnent les nombreuses images de cet album. Ces notes ont probablement été rédigées par la fille de René de Rabié, Jacquette Rabié de la Boissière, avec l’aide de son fils, après qu’elle eut hérité des albums. Les notes de la fille et du petit-fils abordent divers thèmes, dont les techniques de production des cultures commerciales, les fruits préférés des colons et certaines pratiques potagères des esclaves.

Victoria Dickenson, directrice du projet de recherche à l’Université McGill, a souligné que René de Rabié possédait une place à vivre à Saint-Domingue, une sorte de maison de campagne avec ses propres potagers, entretenus par des « garçons et femmes de jardin » en esclavage. Ces esclaves ont probablement aidé René de Rabié à se procurer ses spécimens de plantes, en les cueillant à l’extérieur de sa propriété ou en les cultivant sur ses terrains.

Clovis-Alexandre Desvarieux a fait remarquer que les bananes, les mangues et les papayes peintes par de Rabié étaient probablement présentes un peu partout aux alentours de la maison, et ajouté que les papayers sont si résistants qu’ils poussent même à travers le béton!

Clovis-Alexandre a également commenté la forte présence de papillons dans l’œuvre de René de Rabié, qui possédait une collection de papillons sous verre. Malheureusement, les collections existantes du Muséum d’histoire naturelle de Paris ne contiennent aucun spécimen qui lui aurait appartenu, mais la représentation minutieuse de ces insectes à l’aquarelle subsiste dans les albums du naturaliste. Clovis-Alexandre a mentionné les possibles connotations religieuses des papillons, car dans diverses cultures, notamment dans l’Atlantique, les papillons sont le symbole religieux du changement saisonnier, de la vie et même de la réincarnation.

Victoria Dickenson a noté que René de Rabié consignait méthodiquement le cycle de vie des insectes : il a montré les différentes étapes de la chenille, de la chrysalide et, enfin, du papillon aux couleurs éclatantes. Comme pour la collection de fruits, il est probable que les « garçons et femmes de jardin » aient participé à la collecte de ces spécimens. La directrice a ajouté que le petit-fils de René de Rabié, Armand Gabriel Paparel de la Boissière, a peut-être également participé à cette collecte. Sous la tutelle de son grand-père depuis son plus jeune âge, le jeune Armand Gabriel a pu chercher les insectes et les plantes que de Rabié a reproduit à l’aquarelle.

La collection de René Gabriel de Rabié montre également de nombreux oiseaux de Saint-Domingue. On y remarque notamment la prédominance des colombes. Clovis-Alexandre Desvarieux a indiqué qu’en Haïti, sa mère a pris l’habitude de laisser des graines pour les colombes, qui affluent en masse sur le balcon et les terrains de sa famille pour se nourrir.

Dans la partie de la collection consacrée aux oiseaux, Clovis s’est particulièrement intéressé au « malfini » et à la pintade. Le malfini est une espèce de buse communément considérée comme l’aigle d’Haïti; c’est un oiseau imposant redouté par les agriculteurs en raison de son appétit particulier pour les poulets. Clovis-Alexandre a fait remarquer que sans savoir où le malfini se trouve, on peut sentir sur soi le regard de l’oiseau. La pintade, comme l’a fait remarquer Victoria Dickenson, a probablement été introduite sur l’île pour la chasse ou pour l’alimentation. Cet oiseau étranger, symbole de la résilience et de la résistance à l’apprivoisement, est devenu l’emblème du régime Duvalier dans la seconde moitié du xxe siècle. Clovis-Alexandre a fait remarquer avec humour que Duvalier lui-même était un « oiseau étranger », originaire de Martinique, et que sa famille était l’une des rares en Haïti dont les racines sur l’île ne remontent pas à la révolution haïtienne de 1791.

L’artiste a commenté plus généralement les interactions entre les plantes, les oiseaux et les insectes. Il a déclaré que ces trois groupes fonctionnent dans les mêmes écosystèmes et contribuent à leur propagation mutuelle. Les oiseaux se nourrissent de plantes et d’insectes, les insectes se nourrissent de plantes, et les plantes dépendent des insectes butineurs, qui dispersent leurs graines et permettent la poursuite de leur cycle de vie. Ces groupes interagissaient pour fournir à René de Rabié les sujets de son travail sur l’île, mais ce travail les mettait en danger.

Une grande partie du travail de René Gabriel de Rabié s’est déroulée loin de sa « place à vivre », principalement sur les côtes de Saint-Domingue. C’est là qu’il contribuait à la construction de batteries et de forts, qui protégeaient l’île contre l’empiétement britannique et permettaient l’observation de la faune et de la flore côtières. Un voyage vers la France au milieu des années 1770 lui a également permis de documenter certains des nombreux poissons qui peuplent les Caraïbes et le sud de l’Atlantique. Il a peut-être également acheté du poisson à des pêcheurs locaux et à des « canotiers », bateliers esclaves qui étaient souvent proposés à la vente dans le journal de l’île, Affiches américaines, et ont probablement capturé bon nombre des poissons de la collection de Rabié. Clovis-Alexandre a indiqué que les pêcheurs haïtiens attrapent les poissons à mains nues, avec brio. René de Rabié a montré son propre brio en capturant les coloris vifs des poissons de Saint-Domingue, qui, hors de l’eau, perdent rapidement leur couleur.

Parmi les poissons de la collection de Rabié figurent la raie pastenague et le poisson-globe, qui, comme le souligne Clovis-Alexandre Desvarieux, pourraient faire l’objet d’une bande dessinée dans laquelle le duo lutterait contre le crime tout en sensibilisant le public à l’environnement naturel d’Haïti et à l’importance de sa préservation. Le naturaliste a également illustré une conque, limace de mer estimée pour sa superbe coquille et sa chair, dont on fait un plat qui rappelle le ceviche. Clovis-Alexandre nous a expliqué l’importance de la conque dans la culture haïtienne en tant que symbole de rassemblement. On souffle dans ces coquillages, qui produisent un son semblable à celui d’un cor, pour annoncer le début des réunions et des rassemblements. La conque est également un symbole central de la résistance haïtienne, puisqu’une statue de l’esclave marron Mackandal, l’un des premiers chefs de la révolution contre l’esclavage sur l’île dans les années 1750, montre celui-ci en train de souffler dans un de ces coquillages.

Vers la fin de la visite de Clovis-Alexandre Desvarieux, la conversation entourant la collection de Rabié est revenue sur l’importance du sucre à Saint-Domingue et dans le monde entier à cette époque. Clovis-Alexandre a fait remarquer qu’un tiers du sucre européen provenait alors de Saint-Domingue, et que tout le monde en consommait, des confiseurs français aux habitants de Saint-Pétersbourg, qui en mettaient dans leur café. Les processus qui permettaient la prospérité économique de l’Europe et son approvisionnement en produits de luxe ont causé des dommages sans précédent à l’environnement et aux esclaves de Saint-Domingue. Les effets persistants de la déforestation et de la dégradation des sols causées par la colonie continuent de nuire à l’environnement de l’île, et de nombreuses espèces illustrées par René de Rabié doivent composer avec la perte de leur habitat en dehors des réserves naturelles.

L’urbanisation croissante de l’île représente également un défi pour le mode de vie rural, ainsi que pour la faune et la flore d’Haïti. Clovis-Alexandre a aussi noté que la collection met l’accent sur les cultures commerciales et les plantes comestibles, mais donne peu de place aux plantes utilisées en médecine et dans les rituels. La perte des connaissances traditionnelles sur l’environnement est un problème persistant en Haïti. Le groupe Hidden Hands collabore avec le Jardin botanique des Cayes en Haïti pour mieux étudier la collection de René de Rabié et transmettre les conclusions de cette étude à un public plus large. Bien qu’il reste encore beaucoup à faire, la visite de Clovis-Alexandre a fourni de précieux renseignements de première main sur l’environnement d’Haïti, et constitue un pas en avant dans l’exploitation significative de la collection de Rabié.

Ce reportage photo a abordé les différents types de plantes et d’animaux que contient la collection de Rabié à l’Université McGill, ainsi que la relation entre le passé et le présent d’Haïti. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire ici.

The French Colony of Saint Domingue | La colonie française de Saint-Domingue

1665 – 1804

Written by | écrit par Dr. James E. McClellan III

View Essay

Located on the western third of the island of Hispaniola in the Caribbean today occupied by the country of Haiti, the great and terrible French colony of Saint Domingue was overthrown amid the turmoil the French and Haitian revolutions. Never resuscitated, never reincarnated, the colony has all but vanished from the pages of history.1

As incredible as it might seem, in its heyday in the last decades of the eighteenth century tiny Saint Domingue was the single richest and most productive European colony anywhere. It was the world’s leading producer of both sugar and coffee and an important source of cotton and indigo, all valuable commodities. Unrivaled by any other overseas European outpost, Saint Domingue produced more wealth than the whole of the Spanish empire in the Americas. Saint Domingue was not the only contemporary European colony of note, and France was hardly the only colonial power in the eighteenth century, but Saint Domingue was nevertheless the jewel in the crown of the contemporary European colonial enterprise.

Tiny it was, about the size of Maryland in the United States or Belgium in Europe and less than half the size of the Canadian province of Nova Scotia. Considering its mountainous topography, the effective terrain for colonial development on the plains of Saint Domingue was even smaller.

How to account for the astonishing wealth and productivity of old Saint Domingue? The key to understanding the colony’s “success” lies in the fact that the eighteenth-century French colony was the most intense slave-based society ever to have existed. The white population of Saint Domingue in 1789 numbered only about 32,000 souls. Another 28,000 mixed race and free Black people lived the colony. To these figures, one needs add an extraordinary number: 500,000 Black enslaved people, almost 90% of the population, two-thirds born in Africa, who toiled beneath the tropical sun in Saint Domingue. (The total population of Saint Domingue thus about equaled that of contemporary New York or Pennsylvania, the two most populous states in the new United States.) In dramatic contrast, a total of only 700,000 enslaved people inhabited the whole of the United States in 1790, and only sixty percent of people in the most heavily slave state, South Carolina, were enslaved.

The 1780s marked the height of the slave trade. The French slave trade was the third largest after the Portuguese and the British but dominated the market for enslaved people in French possessions. In that decade alone 1,100 expeditions brought to the French West Indies 370,000 enslaved people destined for a life of bitter servitude.

Unimaginable violence underpinned the colony and propelled the economic efflorescence of Saint Domingue. The “Code Noir” issued by Louis XIV in 1685 nominally protected human chattel, but only to the most minimal extent. In the end, it is no surprise that history’s largest and most successful uprising against slavery began on Saint Domingue in 1791 and culminated with the creation of the Republic of Haiti in 1804, the second independent country in the Western Hemisphere after the United States.

The French came late to Hispaniola. Meanwhile, as many as three million indigenous Taíno speakers of Arawak inhabited the island when Columbus first landed in 1492. Within two decades the Spanish had virtually exterminated the Taíno and their culture. In 1605, as their holdings developed elsewhere in the Caribbean, the Spanish withdrew from the western part of Hispaniola, thereby inadvertently creating a no-man’s land and allowing the region to become wholly wild. Into this lush and uninhabited niche slipped the next people to develop Saint Domingue: the pirates!

The French had established colonies on Martinique and Guadeloupe by the 1630s, but only in 1665 did the government of Louis XIV and Colbert lay a tenuous claim to Saint Domingue. Only with the Treaty of Ryswick in 1697 did the major European powers recognize French sovereignty over Western Hispaniola, and even up until the Treaty of Utrecht in 1713, the incipient French colony of Saint Domingue remained weak and marginal with minimal urbanization, with tobacco still the main cash crop, and with a dearth of women. But with peace and the death of Louis XIV in 1715 a new era dawned in Saint Domingue.

Slowly over the succeeding decades, the full armamentaria of French government and French social institutions implanted themselves in Saint Domingue: The French Catholic Church; an administration typical of any French province with a Governor-General and an Intendant; the Armée royale on land and the Royal Navy – the Marine royale – superintending the ports; and the full gamut of legal and judicial institutions. Urbanization grew rapidly, especially after 1750, with real cities in the three administrative departments of the colony: Cap François on the northern coast, Port-au-Prince in the center, and Les Cayes in the south. The respective populations of these three urban centers in 1789 stood at 18,500, 9,400, and 5,600, making Cap François the same size as Dijon in France or Boston in North America. In Cap François especially all the elements of eighteenth-century French urban life manifested themselves: a big church, fountains, public squares, government buildings, military barracks and parade grounds, public baths and laundry facilities, a cemetery, slaughterhouses, bakeries, a convent, poorhouses, a prison, a big hospital, a theater, reading rooms, a dance hall, brothels, bars and gambling houses, a press issuing a twice-weekly newspaper, Masonic lodges, a chamber of commerce, and ultimately, like so many other provincial centers back in the motherland, a royal scientific society, the Cercle des Philadelphes, launched in 1784 and officially recognized as the Société royale des sciences et des arts du Cap François in May of 1789.

Saint Domingue was of the highest economic importance to France. Two thirds of French overseas investments flowed there, and one third of all French foreign trade took place with the colony. One person in eight in France – over three million people – earned their livelihoods in some way connected with colonial trade. France saw a positive balance of trade with Saint Domingue, and colonial goods constituted nearly half of the totality of French exports. Taxes and duties brought millions into the coffers of the French state and the government of Louis XVI.

The French state thus did everything in its power to strengthen and develop its colony in Saint Domingue. To that end, specialized expert knowledge became a key instrument of colonial development, and to harness that power the state tapped a broad range of specialized organizations and experts that it underwrote in several royal institutions back in France. To understand the career of René de Rabié, it is essential to grasp these efforts.

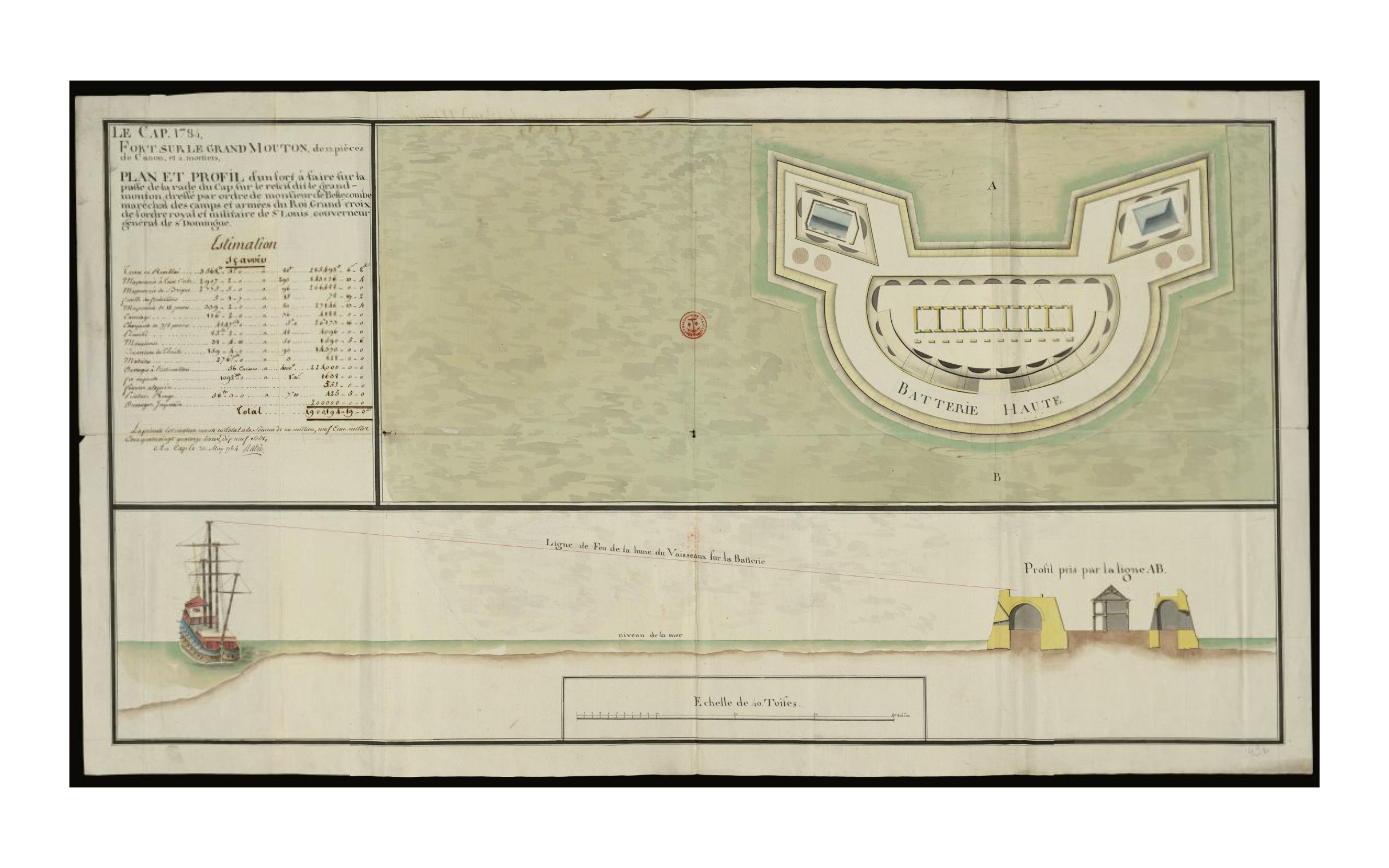

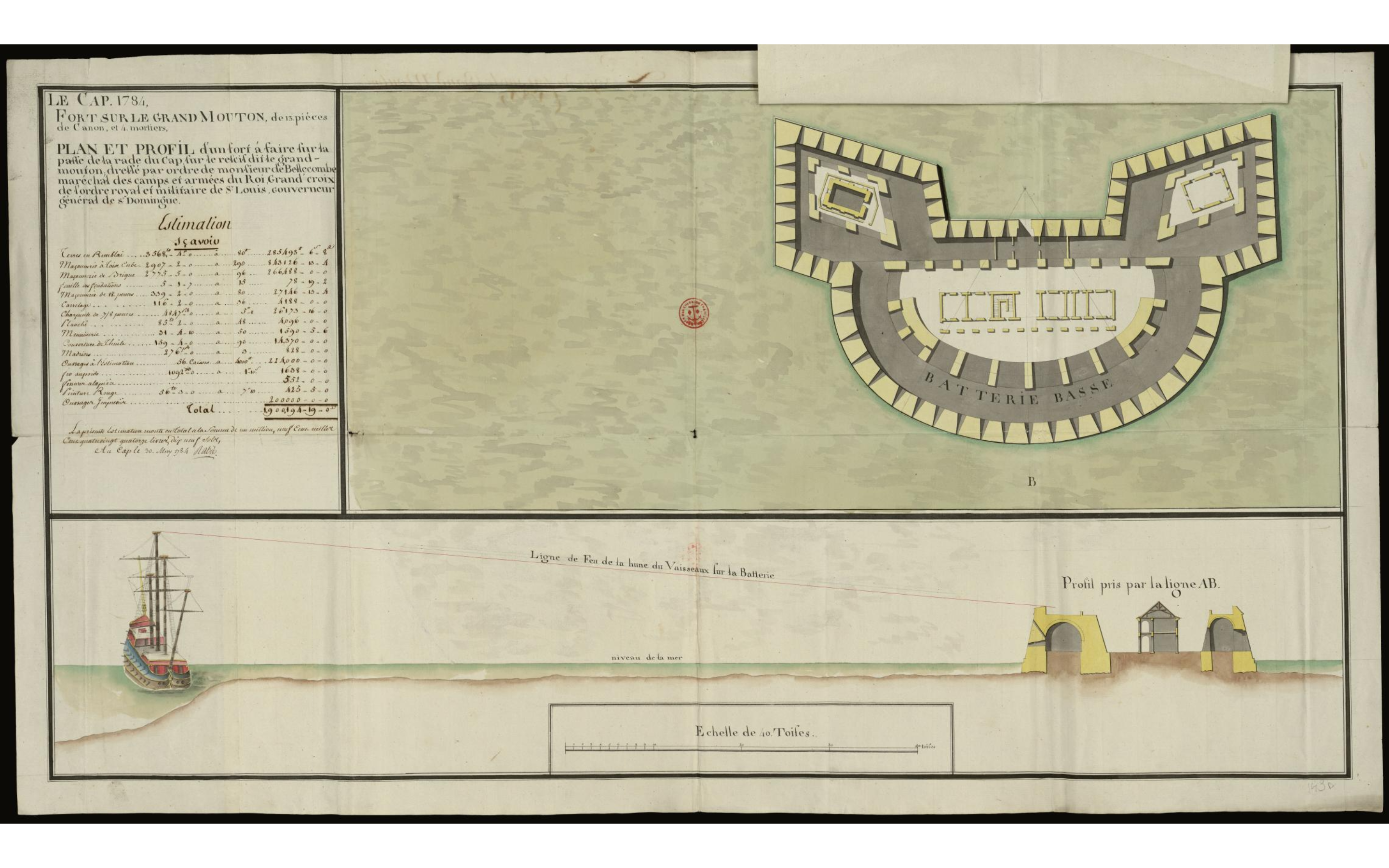

The French Ministry of the Navy and the Colonies at Versailles and the huge Royal Navy itself were important constituents of this “colonial machine,” to be sure, but more in particular the Académie royale de Marine founded in Brest in 1752 served as a locus of expert nautical knowledge. An example of the Navy’s work would be the cartographical expedition of 1784-1785 sent by the ministry to accurately chart Saint Domingue and its waters using the new marine chronometer.

The Royal Navy possessed an extensive body of its own medical personnel, and colonial civil authorities installed additional cadres of paid royal physicians, surgeons, apothecaries, midwives and veterinarians throughout the colony, and they licensed other private practitioners to work in the colony. The Société royale de médecine (1776) in Paris and, through it, the Académie royale des sciences (1666) worked closely and extensively with the Cercle des Philadelphes to investigate diseases rampant in the colonies, including those especially affecting enslaved people. (Parallel to these developments, enslaved people brought into the colony carried with them traditional medicines and healing arts from Africa, including inoculation against smallpox, and a separate slave medicine and pharmacopeia flourished in the countryside; white physicians and surgeons sometimes turned to these highly illegal practices as a last resort.) After the smallpox epidemic of 1771, the practice of inoculation by European inoculators became widespread, much more so than in France itself, not least because enslaved people were considered valuable property.

Organized by the Jardin du Roi, the royal botanical garden in Paris, and the Académie royale des sciences and as part of an extensive network of French royal botanical gardens in Martinique, Guadeloupe and Cayenne in the Americas and other French colonial outposts in the Indian Ocean, the government orchestrated significant efforts to secure, propagate, and commercialize the production of valuable plant commodities, such as cloves and nutmeg. To this end it created and staffed the position of botaniste du Roi in various colonial outposts, and over the years several botanical gardens dedicated to economic botany appeared in Port-au-Prince and in Cap François. One shipment from the Indian Ocean, for example, arrived in Saint Domingue in 1788 with a cargo of pepper plants, cinnamon trees, mango trees, mangosteen fruit, and a few breadfruit trees from Tahiti, the latter particularly welcomed as a food source for slaves. One unique feature of the story of economic botany in Saint Domingue involved an expedition to steal the domesticated cochineal insect that made such a vivid red dying agent from the Spanish in Mexico, the outcome of which launched cochineal dye production in Saint Domingue. Authorities made similar moves to initiate new branches of animal husbandry as well.

It is against this background of the state tapping expertise in support of colonial development that the long career of René de Rabié in Saint Domingue from the 1740s into the 1780s is to be understood. He came to Saint Domingue in 1739, and for more than four decades in his day job he functioned as a royal military engineer building up the colony’s civil and military infrastructure. (He left the colony in 1784 and died in France in 1785.) In that sense de Rabié was a small cog in the larger colonial machine, which makes sense in terms of the dynamic of the colony’s history outlined here. On the other hand, how to account for the extraordinary and voluminous scientific work de Rabié did on the side in botany and natural history is another story that remains harder to elucidate. His astounding watercolors of the birds, fish, crustaceans, mollusks, insects and plants of Saint Domingue in particular – now held in four volumes in the Rare Books and Special Collections branch at McGill Library – challenge us not only to account for this private aspect of de Rabié’s life as a naturalist in Saint Domingue but also to uncover the unsung, but essential “hidden hands” that helped bring it all into being.

References

1 This brief account is based on James E. McClellan III, Colonialism & Science: Saint Domingue in the Old Regime (Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1992; [With a New Forward by Vertus Saint-Louis], Chicago and London: The University of Chicago Press, 2010) and James E. McClellan III and François Regourd, The Colonial Machine: French Science and Overseas Expansion in the Old Regime (Turnhout, BE: Brepols, 2012).

Voir l’essai

Située dans le tiers occidental de l’île d’Hispaniola, dans les Caraïbes, aujourd’hui occupé par le pays d’Haïti, la « grande et terrible » colonie française de Saint-Domingue a été renversée dans la tourmente des révolutions française et haïtienne. Jamais ressuscitée, jamais réincarnée, la colonie a pratiquement disparu des pages de l’Histoire.1

Aussi incroyable que cela puisse paraître, à son apogée, dans les dernières décennies du xviiie siècle, la petite Saint-Domingue était la colonie européenne la plus riche et la plus productive au monde. Elle occupait le premier rang mondial pour la production de sucre et de café et était une importante source de coton et d’indigo, matières premières très prisées. Avant-poste européen d’outre-mer inégalé, Saint-Domingue produisait plus de richesses que l’ensemble de l’empire espagnol en Amérique. Elle n’était pas la seule colonie européenne notable de l’époque, et la France n’était pas la seule puissance coloniale du xviiie siècle, mais Saint-Domingue était néanmoins le joyau de la couronne de l’entreprise coloniale européenne.

Elle était minuscule, de la taille du Maryland aux États-Unis ou de la Belgique en Europe, moins de la moitié de celle de la Nouvelle-Écosse. Compte tenu de son relief montagneux, la superficie pouvant être aménagée pour permettre l’essor de la colonie dans les plaines de Saint-Domingue était encore plus réduite.

Comment expliquer la richesse et la productivité étonnantes de l’ancienne Saint-Domingue? La clé pour comprendre le « succès » de cette colonie française du xviiie siècle réside dans le fait qu’il n’y a jamais existé de société dans laquelle l’esclavage était aussi courant. En 1789, la population blanche de Saint-Domingue ne comptait qu’environ 32 000 âmes. Quelque 28 000 personnes métisses et noires libres vivaient également dans la colonie. À ces chiffres, il faut ajouter un nombre extraordinaire : 500 000 esclaves noirs, soit près de 90 % de la population, dont les deux tiers étaient nés en Afrique, travaillaient sous le soleil tropical de Saint-Domingue. La population totale de Saint-Domingue était donc à peu près égale à celle de chacun des deux États les plus peuplés des États-Unis à l’époque, New York et la Pennsylvanie. Contraste frappant, l’ensemble des États-Unis ne comptait que 700 000 esclaves en 1790, et 60 % seulement de la population de l’État le plus esclavagiste, la Caroline du Sud, était composée d’esclaves.

C’est dans les années 1780 que l’apogée de la traite des esclaves est atteint. La traite française est alors au troisième rang en importance, après les traites portugaise et britannique, mais elle domine le marché des esclaves dans les possessions françaises. Au cours de cette seule décennie, 1 100 expéditions amènent dans les Antilles françaises 370 000 esclaves destinés à une vie amère de servitude.

Une violence inimaginable règne alors dans la colonie et alimente l’essor économique de Saint-Domingue. Le « Code noir » promulgué par Louis XIV en 1685 protégeait théoriquement, mais minimalement les êtres humains considérés comme des biens mobiliers. Il n’est donc pas surprenant que le soulèvement contre l’esclavage le plus important de l’histoire ait commencé à Saint-Domingue en 1791 et ait abouti à la création en 1804 de la République d’Haïti, deuxième pays indépendant de l’hémisphère occidental après les États-Unis.

Les Français arrivent tardivement en Hispaniola. Pas moins de trois millions d’autochtones taïnos, qui parlaient l’arawak, peuplaient déjà l’île lorsque Christophe Colomb y débarque pour la première fois en 1492. En vingt ans, les Espagnols exterminent pratiquement les Taïnos et leur culture. En 1605, alors que leurs possessions prospèrent ailleurs dans les Caraïbes, les Espagnols se retirent de la partie occidentale d’Hispaniola, créant ainsi par inadvertance un no man’s land, et le laissant à l’état sauvage. C’est dans ce coin luxuriant et inhabité que s’installent les prochains colons de Saint-Domingue : les pirates!

Les Français établissent des colonies en Martinique et en Guadeloupe dès les années 1630, mais ce n’est qu’en 1665 que le gouvernement de Louis XIV et Colbert revendique timidement Saint-Domingue. Ce n’est que par le traité de Ryswick en 1697 que les grandes puissances européennes reconnaissent la souveraineté française sur l’ouest d’Hispaniola, et la colonie française naissante de Saint-Domingue reste faible et marginale jusqu’au traité d’Utrecht en 1713. Son urbanisation est minimale, le tabac est sa principale culture commerciale et on n’y compte que peu de femmes. Mais la paix et la mort de Louis XIV en 1715 ouvrent une nouvelle ère à Saint-Domingue.

Au cours des décennies suivantes, l’appareillage complet du gouvernement français et des institutions sociales françaises s’implante progressivement à Saint-Domingue : une administration typique de toute province française avec un gouverneur général et un intendant, l’Église catholique française, l’Armée royale sur terre, la Marine royale surveillant les ports, et toute la gamme des institutions juridiques et judiciaires. L’urbanisation s’accélère, surtout après 1750, avec l’émergence de véritables villes dans les trois départements administratifs de la colonie : Cap-Français sur la côte nord, Port-au-Prince au centre et Les Cayes au sud. En 1789, ces trois centres urbains comptent respectivement 18 500, 9 400 et 5 600 habitants, ce qui fait de Cap-Français une ville de la taille de Dijon en France ou de Boston en Amérique du Nord. Cap-Français, en particulier, réunit tous les éléments de la vie urbaine française du xviiie siècle : une grande église, des fontaines, des places publiques, des bâtiments gouvernementaux, des casernes militaires et des terrains de parade, des bains publics et des lavoirs, un cimetière, des abattoirs, des boulangeries, un couvent, des dépôts de mendicité, une prison, un grand hôpital, un théâtre, des salles de lecture, une salle de danse, des maisons closes, des bars et des maisons de jeu, une imprimerie qui publie un journal bihebdomadaire, des loges maçonniques, une chambre de commerce et, enfin, comme tant d’autres centres provinciaux de la mère patrie, une société scientifique royale, le Cercle des Philadelphes, fondée en 1784 et officiellement reconnue comme Société royale des sciences et des arts du Cap-Français en mai 1789.

Saint-Domingue revêtait une importance économique capitale pour la France. Les deux tiers des investissements français à l’étranger y étaient destinés, et un tiers du commerce extérieur français était réalisé avec cette colonie. En France, une personne sur huit tirait ses revenus d’une activité liée au commerce colonial, ce qui représente plus de trois millions de personnes. La France affichait une balance commerciale positive avec Saint-Domingue, et les produits des colonies représentaient près de la moitié des exportations françaises. Les taxes et les droits de douane rapportaient des millions aux caisses de l’État français et au gouvernement de Louis XVI.

L’État français faisait donc tout ce qui était en son pouvoir pour renforcer et développer sa colonie de Saint-Domingue. Les connaissances spécialisées sont ainsi devenues un instrument clé de la croissance des colonies, et pour exploiter ces connaissances, l’État a fait appel à un large éventail d’organisations spécialisées ainsi qu’à des experts de plusieurs institutions royales de France, qu’il finançait. Pour comprendre la carrière de René de Rabié, il est essentiel de comprendre ces efforts.

Le ministère français de la Marine et des Colonies à Versailles et l’énorme Marine royale elle-même étaient certes des éléments importants de cette « machine coloniale », mais c’est surtout l’Académie royale de Marine, fondée à Brest en 1752, qui servait de centre d’expertise en navigation. Un exemple du travail de la Marine est l’expédition cartographique de 1784-1785 organisée par le ministère visant la cartographie précise de Saint-Domingue et de ses eaux à l’aide du nouveau chronomètre de marine.

La Marine royale disposait d’un vaste personnel médical interne, et les autorités civiles coloniales ont mis en place dans toute la colonie des équipes rémunérées de médecins, de chirurgiens, d’apothicaires, de sages-femmes et de vétérinaires, et ont accordé des permis d’exercice à d’autres praticiens privés. La Société royale de médecine (1776) à Paris et, par son intermédiaire, l’Académie royale des sciences (1666) ont collaboré étroitement avec le Cercle des Philadelphes à l’étude des maladies qui sévissaient dans les colonies, notamment celles qui touchaient surtout les esclaves. À la même période, les esclaves amenés dans la colonie apportaient des médicaments traditionnels et des techniques de guérison africaines, notamment l’inoculation contre la variole. Les esclaves dans les campagnes employaient une médecine et une pharmacopée distinctes, pratiques illégales vers lesquelles les médecins et chirurgiens blancs se tournaient parfois en dernier recours. Après l’épidémie de variole de 1771, les Européens dans la colonie ont progressivement adopté la pratique de l’inoculation, bien davantage qu’en France, notamment parce que les esclaves étaient considérés comme des biens précieux.

Le gouvernement a orchestré d’importants efforts pour obtenir, propager et commercialiser des plantes précieuses, comme le clou de girofle et la noix de muscade. Ces efforts étaient organisés par le Jardin botanique du Roi et l’Académie royale des sciences, dans le cadre d’un vaste réseau de jardins botaniques royaux français en Martinique, en Guadeloupe et à Cayenne dans les Amériques, ainsi que dans d’autres avant-postes coloniaux français dans l’océan Indien. Le poste de botaniste du Roi a ainsi été créé et pourvu dans divers avant-postes coloniaux, et au fil des ans, plusieurs jardins consacrés à la botanique économique ont vu le jour à Port-au-Prince et à Cap-Français. Une cargaison provenant de l’océan Indien, par exemple, est arrivée à Saint-Domingue en 1788 avec un chargement de poivriers, de canneliers, de manguiers, de mangoustans et de quelques arbres à pain de Tahiti, ces derniers étant particulièrement appréciés comme source de nourriture pour les esclaves. L’histoire de la botanique économique à Saint-Domingue présente une curiosité : une expédition au Mexique a été organisée pour voler aux Espagnols la cochenille domestiquée qui servait à fabriquer un colorant rouge vif, ce qui a permis le lancement d’une production de teinture à base de cochenilles à Saint-Domingue. Des mesures similaires ont été prises par les autorités pour obtenir de nouveaux animaux d’élevage.

L’État exploitait donc l’expertise de ses citoyens pour soutenir l’expansion coloniale, et c’est dans ce contexte qu’il faut comprendre la longue carrière de René de Rabié à Saint-Domingue, des années 1740 aux années 1780. Arrivé à Saint-Domingue en 1739, il a exercé pendant plus de quarante ans le rôle d’ingénieur militaire royal, chargé de construire les infrastructures civiles et militaires de la colonie (il a quitté la colonie en 1784 et est mort en France en 1785). En ce sens, de Rabié était un petit rouage dans la grande machine coloniale, ce qui est logique au regard de l’histoire de la colonie décrite ici. D’un autre côté, comment expliquer le travail scientifique extraordinaire et volumineux que René de Rabié a accompli en parallèle dans les domaines de la botanique et de l’histoire naturelle? C’est une autre histoire qui reste plus difficile à élucider. En particulier, ses aquarelles étonnantes d’oiseaux, de poissons, de crustacés, de mollusques, d’insectes et de plantes de Saint-Domingue, aujourd’hui conservées en quatre volumes à la division Livres rares et collections spéciales de la Bibliothèque de l’Université McGill, nous poussent à réfléchir sur cet aspect privé de sa vie de naturaliste à Saint-Domingue, mais aussi à découvrir les « mains invisibles » méconnues, mais essentielles, qui ont contribué à donner vie à cette œuvre.

James E. McClellan III

References

1 Ce bref compte rendu est basé sur James E. McClellan III, Colonialism & Science: Saint Domingue in the Old Regime (Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1992; [With a New Forward by Vertus Saint-Louis], Chicago and London: The University of Chicago Press, 2010) et James E. McClellan III and François Regourd, The Colonial Machine: French Science and Overseas Expansion in the Old Regime (Turnhout, BE: Brepols, 2012).

René-Gabriel de Rabié (1717-85)

Ingénieur du Roi et Naturaliste, Saint Domingue

Biography | Biographie

Written by | écrit par Dr. Victoria Dickenson

View Essay

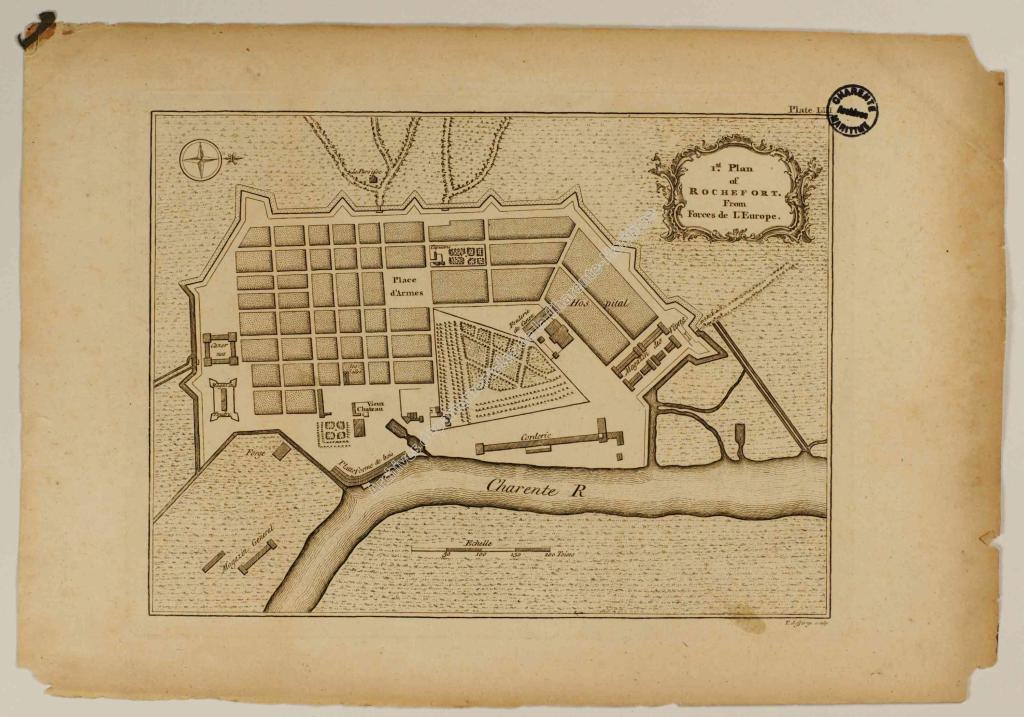

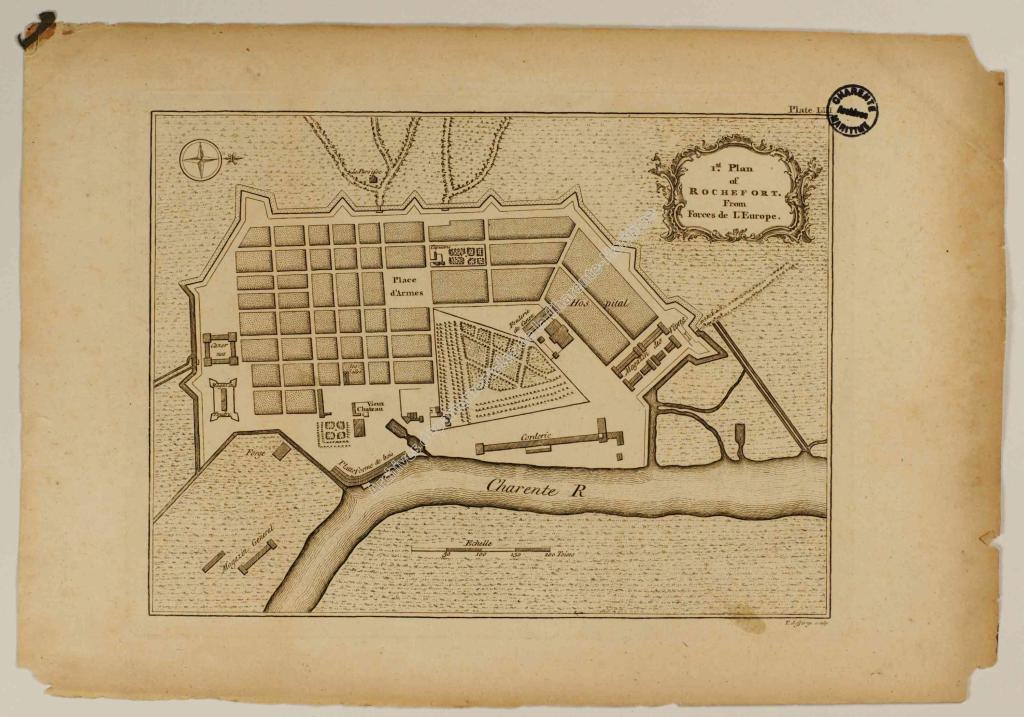

René Gabriel de Rabié was born on 14 June 1717 in Rochefort, France, to the merchant Gabriel Rabié and his wife Marguerite Moine [also Moinne or Moyne]. Rochefort was established by Louis XIV as an arsenal and shipyard for the French Navy. Construction of the Arsenal began in 1666, and the town was laid out “en damier” or in a checkerboard pattern, surrounded by ramparts. “La Corderie” or Rope Walk, where ropes were manufactured for the navy, was constructed between 1666 and 1669, and at 374 metres in length, was one of the longest buildings in Europe at the time.

Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle, France. http://www.archinoe.net/v2/ark:/18812/56ae409f4123700478cbed126d64c376

Rochefort was a major port of embarkment for North America and the Caribbean. Although not as significant as La Rochelle, Nantes or Bordeaux, Rochefort was also a slaving port. Merchants and shipowners in Rochefort participated both in the transport of “les engagés” (Europeans indentured for 3 years – “les 36 mois”) as well as “la traite négrière” (slave trade).1

Training as an Engineer

Prior to the establishment of the École royale du génie (Royal school of engineering) at Mezières in 1748, would-be engineers followed a course of study often under the tutelage of their father or other relatives already working as engineers. René Gabriel’s father was not an engineer but a metalworker or supplier of metal fittings, likely serving the needs of the Arsenal or shipyards; he would have recognized his son’s aptitude for a career with the corps of engineers associated with the Marine (Navy).

René Gabriel himself outlined his training and education in a letter written in 1753: “In 1739, after several years of drawing and three years of mathematics, I served three years at Rochefort as a “volunteer” [intern] under M. Lefebvre Chief engineer.”2 Like other aspirants, René Gabriel studied mathematics and drawing, and acquired the skills required to draw and read a map, use measuring and surveying instruments, and prepare topographical sketches and descriptions. His formal education was followed by an internship, which he served under the Ingénieur en chef (Chief engineer) of Rochefort, likely Joseph Étienne Lefebvre de Bréron (1701-65).

Even after years of study and expense – in de Rabié’s case at least 8 or 9 years – there was no guarantee of a position as an “ingénieur ordinaire de Sa Majesté” (an officer-engineer). At this period, there were about 300 military engineers in France, the number fluctuating with increases during wartime. Between 1716 and 1739, a time of relative peace when de Rabié finished his internship, there were four times as many candidates as available positions. Many who had completed their studies and internship sought positions outside France, in the colonies or with the Compagnie des Indes.3 In 1742, the 25-year-old de Rabié sailed for Saint Domingue.

In the 1770s, after thirty years of service, de Rabié became the chief engineer for the town of Cap Français in Saint Domingue. He designed many of the public monuments and buildings in Le Cap (as it was known), including the Hôpital de la Charité with its parterres and fountains as well as two plans for Versailles-style bosquets (forest groves) for the grounds of the Maison du gouverneur. He was also the architect for the re-building (1772–74) of the second-largest church in the Atlantic Empire, Notre-Dame-de-l’Assomption on the Place d’Armes in Le Cap, the original partially destroyed by an earthquake in 1771.

Despite his skill and accomplishments, de Rabié was constantly frustrated in his efforts for promotion, and his correspondence documents his setbacks and successes. In 1758, he received his Brevet or commission as “ingénieur”, something he had been promised in 1755. In 1773, he became a colonel, and finally ended his career in 1784 as a Brigadier, with an annual salary of 8000 livres. His struggles for promotion and recognition were typical of the problems encountered by the members of the corps of engineers at this period.

Family Life

René de Rabié arrived in Saint Domingue in 1742 a bachelor, but sometime before 1749, he married Anne Le Bon. Le Bon or Lebon is a name associated with a large “Créole” family in Saint Domingue.4 In the context of Saint Domingue in the 18th century, the term “Créole” referred to a person born in the colony, and could comprise residents of European, African or mixed descent.5 By 1760, the de Rabié family – at least four or five children, husband and wife, and their enslaved servants – were living near the Hôpital de la Charité, on the “chemin du haut du Cap”, close to a Le Bon family property.6 Four of the children survived to adulthood, Jacquette or Jaquette Marie Anne, born on 17 May 1750; Pierre René, born 1 January 1754; Jean Joseph (Duverger), born 4 September 1757; and Louise Constance, born 24 April 1763.

The de Rabié family was intimately connected with the military life of the colony. As a member of the Croix de Saint Louis (1771), a Colonel (1773), and later the Ingénieur en chef de la partie nord (Chief engineer for the north sector), de Rabié himself became one of les “grands blancs”, the elite of Saint Domingue. De Rabié’s sons also joined the military. Thanks to their father’s solicitations, Pierre René became a Captain in the Régiment du Cap, and his brother Jean Joseph, a captain in the artillery in the colony.7 Both sons died in Saint Domingue in their mid-thirties, Pierre René in 1790 and Jean Joseph in November 1791.

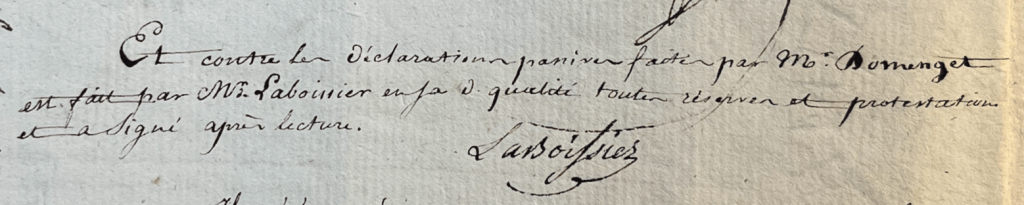

De Rabié’s eldest daughter Jaquette Anne Marie married Claude-François Paparel de la Boissière (c1740-c1782) in 1767. The de la Boissière family owned a coffee plantation at Marmelade near Le Cap. In 1780, de Rabié’s youngest daughter, the seventeen-year-old Louise-Constance, married Louis-Alexandre Longuet de Monplaisir (b. 1757 in Nantes), who worked as a draftsman/engineer for de Rabié. In 1786 Longuet fell ill and died in 1788. Louise Constance married again in 1796 in Edenton, South Carolina, where she had moved after the Haitian Revolution. Her marriage to Antoine Charles Étienne Bernard de Cluny, the Baron de Nuits (b. 1757) was short-lived as both perished in a shipwreck off the Azores on 11 November 1801.8

Return to France

In 1784, René Gabriel de Rabié finally took the medical leave he had been requesting since 1775. De Rabié had by then been 42 years in the colony, showing remarkable resilience when so many Europeans died shortly after arriving or at an early age. He arrived in France in September 1784 to join his widowed daughter Jaquette Anne Marie Rabié de la Boissière, who had moved to Paris in 1782 with her son.9 De Rabié did not recover his health in France and died 9 March 1785 in Paris, in the house he leased at No. 27, rue Mesle in the Third Arrondissement, attended by his daughter and a woman from Saint Domingue named Marie, who cared for his health and whom he promised to return to Saint Domingue.10 In September 1785 his daughter petitioned the Marine for 120 livres to pay the return passage for Marie, though there is no record that Marie in fact sailed home.11

References

1 “Rochefort, en tant que port de guerre royal a participé à une vingtaine d’expéditions de traite dès 1715 mais principalement entre 1784 et 1791.” https://archives.charente-maritime.fr/sites/charente_maritime_archives/files/2018-02/expo_chairs_noires.pdf

2 “En 1739, après plusieurs années de dessin et trois ans de mathématiques, je servis environ trois ans à Rochefort en qualité de volontaire sous M. Lefebvre ingénieur en chef.” De Rabie’s correspondence is preserved in the French naval archives: “Rabié, René Gabriel, ingénieur en chef de la partie du Nord, de l’île de Saint-Domingue.” Secrétariat d’État à la Marine, Archives coloniales, COL E 344, 3 (ark:/61561/up424oimqnma); https://recherche-anom.culture.gouv.fr/ark:/61561/up424oimqnma/daogrp/0/3

3 See Blanchard Anne. “« Ingénieurs de Sa Majesté Très Chrétienne à l’étranger », ou l’école française de fortifications” Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 20 N°1, Janvier-mars 1973. Etudes d’histoire militaire (XVIIe-XXe siècles) pp. 25- 36, 26, 28-29; DOI: https://doi.org/10.3406/rhmc.1973.2383 https://www.persee.fr/doc/rhmc_0048-8003_19

4 There was in this period an imbalance in the proportion of European women to men in the colony, and French immigrants often married into the local families who had been in residence for several generations. See the discussion in Jacques Houdaille, “Quelques données sur la population de Saint-Domingue au XVIIIe siècle”, Population (French Edition), Jul. – Oct., 1973, Vol. 28, No. 4/5 (Jul. – Oct., 1973), pp. 859-872 Stable URL: https://www.jstor.org/stable/1531260

5 “The term itself derives from the Spanish criollo and Portuguese crioulo, meaning someone or something usually of foreign derivation that becomes native to a new locality. Creolization thus refers to processes of exchange and adaptation …”. Morgan, Philip D., “The Caribbean Environment to 1850”, Sea and Land: An Environmental History of the Caribbean (New York, 2022; online edn, Oxford Academic, 18 Aug. 2022), Table 1.3; https://doi-org.proxy3.library.mcgill.ca/10.1093/oso/9780197555446.003.0002, accessed 9 June 2023.

6 A 1760 map shows a dwelling labelled Rabié in this location, and not far off, another habitation labelled “LeBon”. Plan de la ville du Cap et de ses environs depuis Limonade jusques et compris la baye de l’Acul pour servir à faire voir les ouvrages projetés pour sa déffense / dressé par ordre de Monsieur de Bellecombe, … gouverneur général de St. Domingue. Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE SH 18 PF 149 DIV 1 P 4; ark:/12148/btv1b55005894z; http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42204818b. Un grand merci à Camille Cordier pour la référence.

7 Dossiers on the brothers are held in the Archives nationales d’Outre Mer: Pierre René Rabié, COL E 344 (ark:/61561/up424hbfjgej; https://recherche-anom.culture.gouv.fr/ark:/61561/up424hbfjgej/daogrp/0/1); Jean Joseph Rabié (Duverger), COL E 344 (ark:/61561/up424cw041yn; https://recherche-anom.culture.gouv.fr/ark:/61561/up424cw041yn)

8 Secrétariat d’État à la Marine, COL E 289BIS

9 Armand-Gabriel-François Paparel de La Boissière (1767 – 1854), was born at Le Cap in 1767 and died in France in 1854.

10 Secrétariat d’État à la Marine, COL E 344, 248: https://recherche-anom.culture.gouv.fr/ark:/61561/up424oimqnma/daogrp/0/228.

11 Secrétariat d’État à la Marine, COL E 344, 248: https://recherche-anom.culture.gouv.fr/ark:/61561/up424oimqnma/daogrp/0/228.

Voir l’essai

René Gabriel de Rabié, fils du marchand Gabriel Rabié et de son épouse Marguerite Moine [parfois Moinne ou Moyne], est né le 14 juin 1717 à Rochefort, en France. Louis XIV a fondé la ville de Rochefort afin d’y établir un arsenal et un chantier naval pour la marine française. La construction de l’arsenal a commencé en 1666, et la ville est alors aménagée en damier et entourée de remparts. La Corderie, où l’on fabriquait des cordages pour la marine, a été construite entre 1666 et 1669. À 374 mètres, elle était à l’époque l’un des bâtiments les plus longs d’Europe.

Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle, France. http://www.archinoe.net/v2/ark:/18812/56ae409f4123700478cbed126d64c376

Rochefort était un port d’embarquement important pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes. Il s’agissait également d’un port de commerce d’esclave, bien que dans une moins grande mesure que La Rochelle, Nantes ou Bordeaux. Les marchands et armateurs de Rochefort participaient à la fois au transport des « engagés » (Européens sous contrat pendant trois ans, aussi appelés les « 36 mois ») et à la traite des esclaves.1

Une formation d’ingénieur

Avant la création de l’École royale du génie à Mézières en 1748, les futurs ingénieurs étudiaient souvent auprès de leur père ou d’un autre membre de leur famille déjà ingénieur. Le père de René Gabriel n’était pas ingénieur, mais métallurgiste ou fournisseur de ferrements, probablement pour l’arsenal ou les chantiers navals. Il avait sans doute reconnu chez son fils les aptitudes nécessaires pour faire carrière dans le corps des ingénieurs associés à la Marine.

René Gabriel lui-même décrit sa formation et ses études dans une lettre écrite en 1753 : « En 1739, après plusieurs années de dessin et trois ans de mathématiques, je servis environ trois ans à Rochefort en qualité de volontaire sous M. Lefebvre ingénieur en chef. »2 Comme les autres aspirants, René Gabriel étudie les mathématiques et le dessin, et acquiert les compétences nécessaires pour dessiner et lire une carte, utiliser des instruments de mesure et d’arpentage, et préparer des croquis et des descriptions topographiques. Sa formation officielle est suivie d’un stage, qu’il effectue sous la direction de l’ingénieur en chef de Rochefort, probablement Joseph Étienne Lefebvre de Bréron (1701-1765).

Même après des années d’études et de dépenses – au moins huit ou neuf ans dans le cas de René Gabriel de Rabié – il n’y avait aucune garantie d’obtenir un poste d’« ingénieur ordinaire de Sa Majesté » (officier-ingénieur). À cette époque, la France comptait environ 300 ingénieurs militaires, et ce nombre augmentait en temps de guerre. Entre 1716 et 1739, période de paix relative pendant laquelle de Rabié termine son stage, il y avait quatre fois plus de candidats que de postes à pourvoir. Après avoir terminé leurs études et leur stage, bon nombre de candidats cherchaient donc un emploi hors de France, dans les colonies ou au sein de la Compagnie des Indes.3 En 1742, de Rabié, alors âgé de 25 ans, s’embarque pour Saint-Domingue.

Dans les années 1770, après de nombreuses années de service, de Rabié devient ingénieur en chef de la ville de Cap-Français, à Saint-Domingue. Il conçoit de nombreux monuments et bâtiments publics du Cap (nom usuel de la ville), notamment l’Hôpital de la Charité, avec ses parterres et ses fontaines, ainsi que deux plans de bosquets à la Versailles pour les terrains de la Maison du gouverneur. Il est également l’architecte de la reconstruction (1772-1774) de la deuxième église en importance de l’empire atlantique, Notre-Dame-de-l’Assomption, sur la place d’Armes du Cap, après sa destruction partielle à la suite d’un tremblement de terre en 1771.

Malgré son talent et ses réalisations, de Rabié est constamment frustré dans ses efforts pour obtenir une promotion, et sa correspondance consigne ses revers et ses réussites. En 1758, il reçoit son brevet d’« ingénieur », qui lui avait été promis en 1755. En 1773, il devient colonel. Il termine finalement sa carrière en 1784 avec le grade de brigadier et un salaire annuel de 8 000 livres. Ses difficultés à obtenir une promotion et à voir son mérite reconnu sont caractéristiques des problèmes éprouvés à cette époque par les membres du corps des ingénieurs.

Vie familiale

René Gabriel de Rabié est célibataire quand il arrive à Saint-Domingue en 1742, mais avant 1749, il épouse Anne Le Bon. Le Bon, ou Lebon, est un nom associé à une grande famille « créole » de Saint-Domingue.4 À Saint-Domingue au xviiie siècle, le terme « créole » désigne une personne née dans la colonie, qu’elle soit d’origine européenne, africaine ou métisse.5 En 1760, la famille de Rabié, composée du couple, de ses esclaves et d’au moins quatre ou cinq enfants, vit près de l’Hôpital de la Charité, sur le « chemin du Haut du Cap », à proximité d’une propriété de la famille Le Bon.6 Quatre des enfants ont survécu jusqu’à l’âge adulte : Jacquette ou Jaquette Anne Marie, née le 17 mai 1750, Pierre René, né le 1er janvier 1754, Jean Joseph (Duverger), né le 4 septembre 1757 et Louise Constance, née le 24 avril 1763.

La famille de Rabié est intimement liée à la vie militaire de la colonie. Membre de l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis (1771), colonel (1773), puis ingénieur en chef de la partie nord, René Gabriel de Rabié lui-même devient l’un des « grands blancs », l’élite de Saint-Domingue. Ses fils s’engagent également dans l’armée. Grâce aux sollicitations de leur père, Pierre René devient capitaine dans le Régiment du Cap et son frère, Jean Joseph, capitaine dans l’artillerie de la colonie.7 Les deux fils meurent dans la trentaine à Saint-Domingue, Pierre René en 1790 et Jean Joseph en novembre 1791.

En 1767, la fille aînée de René de Rabié, Jacquette Anne Marie, épouse Claude François Paparel de la Boissière (vers 1740-1782). La famille de la Boissière possède alors une plantation de café à Marmelade, près du Cap. En 1780, la plus jeune fille de l’ingénieur, Louise Constance, âgée de dix-sept ans, épouse Louis Alexandre Longuet de Monplaisir (né en 1757 à Nantes), qui travaille comme dessinateur-ingénieur pour de Rabié. En 1786, Longuet tombe malade. Il meurt en 1788. Louise Constance se remarie en 1796 à Edenton, en Caroline du Sud, où elle s’est installée après la révolution haïtienne. Son mariage avec Antoine Charles Étienne Bernard de Cluny, baron de Nuits (né en 1757), est de courte durée : tous deux périssent dans un naufrage au large des Açores le 11 novembre 1801.8

Return to France

In 1784, René Gabriel de Rabié finally took the medical leave he had been requesting since 1775. De Rabié had by then been 42 years in the colony, showing remarkable resilience when so many Europeans died shortly after arriving or at an early age. He arrived in France in September 1784 to join his widowed daughter Jaquette Anne Marie Rabié de la Boissière, who had moved to Paris in 1782 with her son.9 De Rabié did not recover his health in France and died 9 March 1785 in Paris, in the house he leased at No. 27, rue Mesle in the Third Arrondissement, attended by his daughter and a woman from Saint Domingue named Marie, who cared for his health and whom he promised to return to Saint Domingue.10 In September 1785 his daughter petitioned the Marine for 120 livres to pay the return passage for Marie, though there is no record that Marie in fact sailed home.11

References

1 “Rochefort, en tant que port de guerre royal a participé à une vingtaine d’expéditions de traite dès 1715 mais principalement entre 1784 et 1791.” https://archives.charente-maritime.fr/sites/charente_maritime_archives/files/2018-02/expo_chairs_noires.pdf

2 “En 1739, après plusieurs années de dessin et trois ans de mathématiques, je servis environ trois ans à Rochefort en qualité de volontaire sous M. Lefebvre ingénieur en chef.” De Rabie’s correspondence is preserved in the French naval archives: “Rabié, René Gabriel, ingénieur en chef de la partie du Nord, de l’île de Saint-Domingue.” Secrétariat d’État à la Marine, Archives coloniales, COL E 344, 3 (ark:/61561/up424oimqnma); https://recherche-anom.culture.gouv.fr/ark:/61561/up424oimqnma/daogrp/0/3

3 See Blanchard Anne. “« Ingénieurs de Sa Majesté Très Chrétienne à l’étranger », ou l’école française de fortifications” Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 20 N°1, Janvier-mars 1973. Etudes d’histoire militaire (XVIIe-XXe siècles) pp. 25- 36, 26, 28-29; DOI: https://doi.org/10.3406/rhmc.1973.2383 https://www.persee.fr/doc/rhmc_0048-8003_19

4 Il existe à cette époque un déséquilibre entre le nombre de femmes et d’hommes européens dans la colonie, et les immigrants français se marient souvent avec des membres de familles locales installées depuis plusieurs générations. Voir la discussion dans : Jacques Houdaille, « Quelques données sur la population de Saint-Domingue au xviiie siècle », Population (French Edition), juillet-octobre 1973, vol. 28, no 4/5, pages 859 à 872, URL : https://www.jstor.org/stable/1531260.

5 « Le terme lui-même vient de l’espagnol criollo et du portugais crioulo, qui désignent une personne ou une chose généralement d’origine étrangère qui devient indigène d’une nouvelle région. La créolisation désigne donc les processus d’échange et d’adaptation (traduction) ». Morgan, Philip D., « The Caribbean Environment to 1850 », Sea and Land: An Environmental History of the Caribbean (New York, 2022; édition en ligne, Oxford Academic, 18 août 2022), tableau 1.3; https://doi-org.proxy3.library.mcgill.ca/10.1093/oso/9780197555446.003.0002, consulté le 9 juin 2023.

6 Une carte de 1760 montre une habitation à cet endroit portant le nom Rabié, et non loin de là, une autre habitation portant le nom « LeBon ». Plan de la ville du Cap et de ses environs depuis Limonade jusques et compris la baye de l’Acul pour servir à faire voir les ouvrages projetés pour sa déffense / dressé par ordre de Monsieur de Bellecombe, … gouverneur général de St. Domingue. Bibliothèque nationale de France, département des Cartes et plans, GE SH 18 PF 149 DIV 1 P 4; ark:/12148/btv1b55005894z; http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42204818b. Un grand merci à Camille Cordier pour la référence.

7 Des dossiers sur les frères sont conservés aux Archives nationales d’outre-mer : Pierre René Rabié, COL E 344 (ark:/61561/up424hbfjgej; https://recherche-anom.culture.gouv.fr/ark:/61561/up424hbfjgej/daogrp/0/1); Jean Joseph Rabié (Duverger), COL E 344 (ark:/61561/up424cw041yn; https://recherche-anom.culture.gouv.fr/ark:/61561/up424cw041yn).

8 Secrétariat d’État à la Marine, COL E 289BIS

9 Armand Gabriel François Paparel de la Boissière (1767-1854), né au Cap en 1767 et mort en France en 1854.

10 Secrétariat d’État à la Marine, COL E 344, 248: https://recherche-anom.culture.gouv.fr/ark:/61561/up424oimqnma/daogrp/0/228.

11 Secrétariat d’État à la Marine, COL E 344, 248: https://recherche-anom.culture.gouv.fr/ark:/61561/up424oimqnma/daogrp/0/228.

Living in a Slave Society | Vivre dans une société esclavagiste

Written by | écrit par Dr. Victoria Dickenson

Please be aware that this essay contains references to colonial violence that some may find distressing.

Veuillez noter que cet essai contient des références à la violence coloniale qui pourraient heurter la sensibilité de certaines personnes.

View Essay

Eighteenth-century Saint Domingue was a slave society, a society whose infrastructure and functioning were made possible by the work of enslaved peoples. Of all the colonies in the French Caribbean, Saint Domingue had the highest ratio of enslaved peoples to French colonists and free people of colour.

Cap Français (Le Cap), where the de Rabié family lived, was described as the “Paris of the Antilles”. Of the 15,000 inhabitants in 1790, fully two-thirds were enslaved peoples, the remaining one-third dominated by the colonists (24%) and free people of colour (10%).1

By the time of the Haitian Revolution, the enslaved population of Saint Domingue numbered over 709,000 people, most working on the plantations that grew sugar, coffee and indigo, but many also working as domestic servants, artisans, and tradespeople. Although René Gabriel de Rabié did not own a plantation, his daughter Jaquette Anne Marie married into the Paparel de la Boissière family who owned a coffee plantation in Marmelade, which was entirely dependent on enslaved labour. The de Rabié family also owned numerous enslaved people who worked in their gardens and houses in Le Cap.

De Rabié himself participated in the buying, selling and trading of his the enslaved people in his household. In 1766, for example, a notice in the weekly newspaper in Le Cap, Affiches Américaines, described the escape of Jean-Louis, a man from the Mesurade area of Liberia, branded on his left breast with the name “RABIE”, who had left his current owner, Sieur Laroche of Fort Dauphin, then in France.2 The following year, a notice described two enslaved women belonging to de Rabié’s household who were “en maronage” or escaped: Louison and Marie-Jeanne, both branded RABIE.3 In September 1769, de Rabié once again advertised for the return of Marie Jeanne, aged 32 or 33 and of medium height, and Louison, aged 42 or 43 with a long thin face. The women had evidently been returned after their first escape in 1767, since the notice stated that they had been once again “marones” since the previous May.

De Rabié also kept, as many slaveholders did, a notebook that listed the enslaved people in his household, recording births, revenues earned and expenses. It was listed in the Inventory made after his death in Paris.4

François Amable Dubreuil de Foureaux, Liste d’esclaves, 1775-1777, first page. Bibliothèque Mazarine, Fonds Marcel Châtillon, Papiers concernant François Amable Dubreuil de Fonreaux [sic], Ant Ms 16-9 https://bibnum.institutdefrance.fr/ark:/61562/mz2737

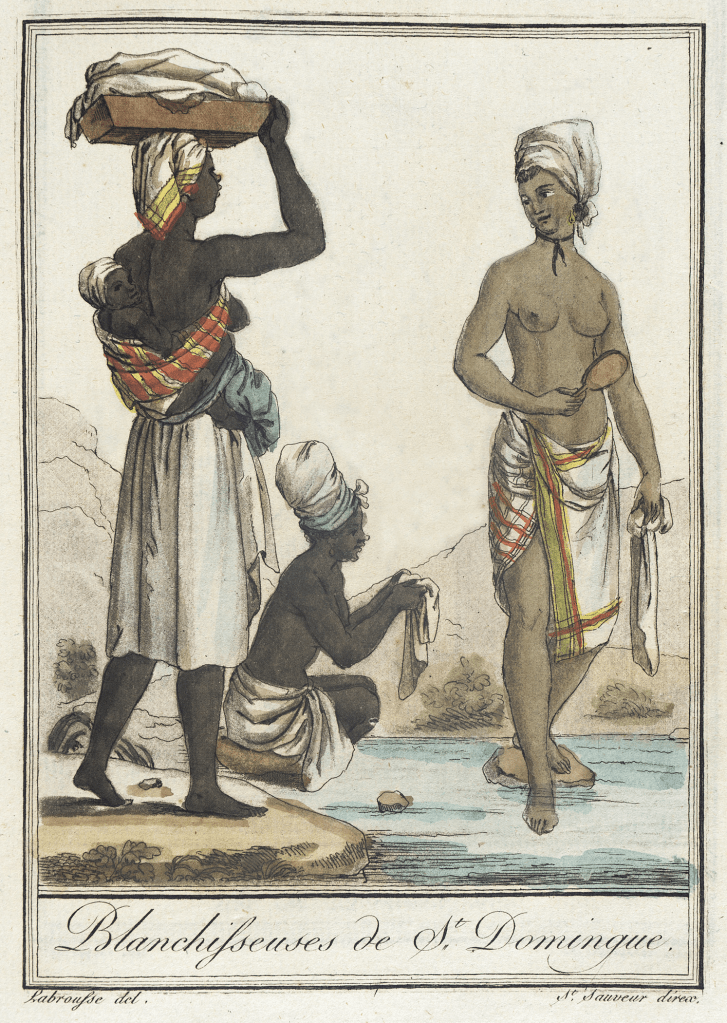

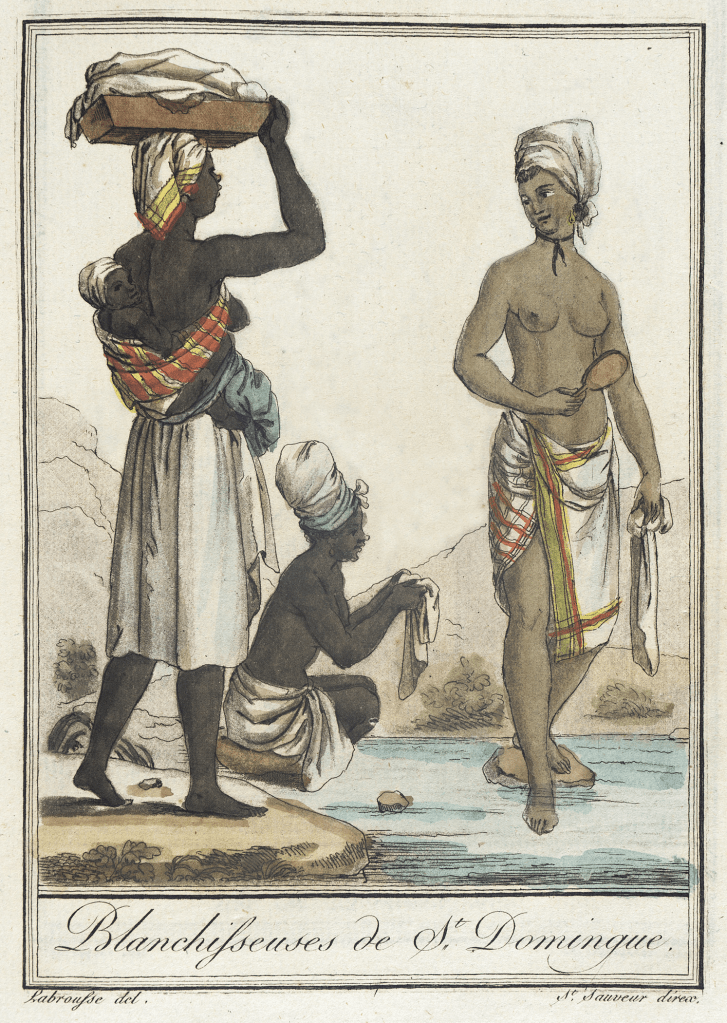

De Rabié also acted as agent on behalf of Jean François Vincent de Montarcher (1730-83), the former Intendant of Saint Domingue, a relative by marriage. In 1774, he advertised the sale of four men: Charlot, a coachman; Cesar, an “Indian” who was also a coachman; Louis, a maître d’hôtel and confiseur (confectioner); Laviolette, a servant and wigmaker; as well as Perrine, a laundress.5 Cesar was likely a “panis” or Amerindian enslaved person, traded into Saint Domingue from Québec.6

This notice also highlights the diversity of skills that enslaved people acquired. Either recently arrived, or second- and third-generation (Créole) enslaved people drove coaches, made preserves and sweets, styled wigs, and laundered and pressed clothes. Other notices in Affiches describe enslaved people as sailors, fishers and divers, cooks and domestics, seamstresses and tailors, saddlers and coopers, bakers, smiths, and carpenters. When someone bought a business, they often also bought the enslaved people necessary to its operation. For example, in 1786, when M. Saussay, Apothicaire du Roi, sold his pharmacy, he included all the implements and equipment as well as the enslaved people necessary for the running of the Shop (“nécessaires pour l’usage dudit Magasin”).7 When de Rabié’s son and daughter-in-law left for France in spring of 1786, they advertised for sale not only their maid, who was a cook and good laundress, with her child, but also a forge, complete with four enslaved blacksmiths.8

Engraving, ca1797

Los Angeles County Museum of Art, Costume Council Fund (M.83.190.356)

https://collections.lacma.org/node/208559

When De Rabié finally left Saint Domingue to return to France in 1784, he took with him a woman named Marie, who was described in the records as a “mulâtresse”, to care for his health. He also promised to return her to Saint Domingue. “Mulâtre” or “mulâtresse” was one of the categories used by the French in Saint Domingue to describe people of colour. The family of de Rabié’s wife, Anne Le Bon, included a number of people described as “mulâtre libre”, or free person of colour, and it may be that Marie was a member of the extended de Rabié family. There is a record from a census in 1803 for Marie Rabié, a “couturière”, or dressmaker, living at 556 rue Vaudreuil, near the old de Rabié home in Cap Français.9 Was this the Marie who had nursed René Gabriel de Rabié in France? Might she have been de Rabié’s natural daughter?

Every aspect of the de Rabié family’s life in Saint Domingue was made possible through the work of the enslaved servants who cooked and cleaned, and nursed, dressed and served them. It was not, however, only in their personal lives that the de Rabié family members depended on enslaved people. Not only did their businesses rely on enslaved labour, but significantly, the buildings, fortifications, monuments, and gardens that de Rabié himself designed were constructed through the work of enslaved carpenters, masons, joiners, sawyers, and gardeners. Without this labour force, the “Paris of the Antilles” would not have been built.10

References

1 Morgan, Philip D., ‘The Caribbean Environment to 1850’, Sea and Land: An Environmental History of the Caribbean (New York, 2022; online edn, Oxford Academic, 18 Aug. 2022), Table 1.3; https://doi-org.proxy3.library.mcgill.ca/10.1093/oso/9780197555446.003.0002, accessed 9 June 2023.

2 “un Negre Mesurade, nomme Jean-Louis, etampé sur le sein gauche RABIE, se disant appartenir au Sr. Laroche, du Fort-Dauphin , actuellement en France.” Affiches Américaines, 3 septembre 1766, pp. 308-9. For an excellent description of the practice of branding, see “Les esclaves des habitations de La Marre Dubocq”; https://archives.calvados.fr/page/les-esclaves-des-habitations-de-la-marre-dubocq.

3 “Louison, Negresse Créole, & Marie-Jeanne, aussi Negresse, etampées toutes les deux RABIE, font marones, celle-ci depuis environ un mois, & l’autre depuis le 15 de ce mois. Ceux qui les reconnoitront font pries d’en donner avis a M. Rabie, Ingenieur du Roi au Cap.” (“Louison, a Creole “Negress”, & Marie-Jeanne, also a “Negress”, both branded RABIE, have fled, the first about a month ago, the other since the 15 of this month [June]. Those who see them are asked to notify M. Rabié, Ingénieur du Roi, at Le Cap.”) Affiches Américaines, 24 juin 1767, p. 201. (Author’s translation)

4 “Item, a notebook that appeared to have served the said S. Rabié as a journal in which he recorded family affairs, the births of the “negroes” (nêgres) in his household, the proceeds and expenses…” (“Item un cahier qui parait avoir servi aud. S. Rabié de journal surquel il inscrivait ses affaires de famille, les naissances des nêgres de son habitation, le produit d’icelle et ses depenses…”) For another example of a similar notebook, see Liste d’esclaves, 1775-1777 by François Amable Dubreuil de Foureaux, Bibliothèque Mazarine, Fonds Marcel Châtillon, Papiers concernant François Amable Dubreuil de Fonreaux [sic], Ant Ms 16-9; https://bibnum.institutdefrance.fr/ark:/61562/mz2737

5 “Quatre Nègres & une Négresse, appartenans à M. de Montarcher, ancien Intendant de Saint-Domingue, nommés Charlot, cocher; Cesar, Indien, aussi cocher; Louis, maître d’hôtel & confiseur; Laviolette, domestique & perruquier; & Perrine, blanchisseuse: on les donnera à l’essai, & on les vendra ensemble ou séparément, à la meil-leure composition possible. Il faut s’adresser à M. Rabie, Ingénieur en Chef au Cap, ou à M. Rocher, fondé de pro-curation M. de Montarcher.” Affiches, 18 juin 1774, p. 310.

6 See discussion in Brett Rushforth, Bonds of Alliance: Indigenous and Atlantic Slaveries in New France (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2013), 165–73, 299–367.

7 “M. Saussay, Apothicaire du Roi au Cap, n’ayant pu vendre son Magasin de Pharmacie avec les créances y atachées, donne avis qu’il les en extraira & qu’il le vendra en seul muni de tous les ustenciles, vaissaux & Nègres nécessaires pour l’usage dudit Magasin.” Affiches, 25 janvier 1786, p. 40.

8 “M. & Madame Rabié partent pour France du 10 au 15 du mois prochain … il vendra son fonds de boutique, consistant en deux forges bien montees, quatre Negres forgerons, bons ouvriers, & une Négresse nourrice, avec son enfant, cuisiniere, bonne blanchisseuse & repasseuse …” Affiches, 12 avril 1796, p. 192.

9 My thanks to Carrie L. Glenn at Niagara University for this information.

10 Bailey, Gauvin A. Architecture and Urbanism in the French Atlantic Empire: State, Church, and Society, 1604-1830. McGill-Queen’s University Press, 2018, 162. https://books-scholarsportal-info.proxy3.library.mcgill.ca/uri/ebooks/ebooks3/upress/2018-07-09/1/9780773553767, pp 99-101.

Voir l’essai

Au xviiie siècle, Saint-Domingue était une société esclavagiste, dont l’infrastructure et le fonctionnement reposaient sur le travail des esclaves. Saint-Domingue était la colonie française des Caraïbes qui comptait le plus grand nombre d’esclaves par rapport au nombre de colons français et de personnes de couleur libres.

Cap-Français (le Cap), où vivait la famille de Rabié, était décrit comme le « Paris des Antilles ». Sur les 15 000 habitants que comptait la ville en 1790, les deux tiers étaient des esclaves, le tiers restant était composé de colons (24 %) et de personnes de couleur libres (10 %).1

Au moment de la révolution haïtienne, Saint-Domingue compte plus de 709 000 esclaves. La plupart travaillent dans les plantations de sucre, de café et d’indigo, mais ils sont nombreux également à travailler comme domestiques, artisans et commerçants. René Gabriel de Rabié ne possédait pas de plantation, mais sa fille Jacquette Anne Marie avait épousé un membre de la famille Paparel de la Boissière, propriétaire d’une plantation de café à Marmelade, qui dépendait entièrement du travail des esclaves. La famille de Rabié possédait également de nombreux esclaves qui travaillaient dans leurs jardins et leurs maisons au Cap.

René de Rabié lui-même participait à l’achat, à la vente et au commerce des esclaves de son ménage. En 1766, par exemple, une annonce parue dans l’hebdomadaire du Cap, Affiches américaines, décrit la fuite de Jean-Louis, un homme originaire de la région de Mesurade au Libéria, marqué sur la poitrine gauche du nom « RABIE », qui a quitté son propriétaire actuel, Sieur Laroche de Fort-Dauphin, alors propriété de la France.2 L’année suivante, une annonce décrit deux femmes esclaves appartenant à la maison de Rabié qui sont en « marronnage », ou en fuite : Louison et Marie-Jeanne, toutes deux marquées RABIE.3 En septembre 1769, René de Rabié publie une nouvelle annonce pour tenter de retrouver Marie-Jeanne, âgée de 32 ou 33 ans et de moyenne taille, et Louison, âgée de 42 ou 43 ans, au visage long et maigre. Les femmes lui avaient manifestement été rendues après leur première fuite en 1767, puisque l’avis indique qu’elles sont cette fois en fuite depuis le mois de mai précédent.

Comme beaucoup de propriétaires d’esclaves, René de Rabié tient un carnet dans lequel il répertorie les esclaves de sa maison, consigne leurs naissances, les revenus qu’ils rapportent et les dépenses qu’ils occasionnent. Ce carnet figure dans l’inventaire dressé après sa mort à Paris.4